2023年「親の終活」に関するアンケート結果

60代 以上の親を持つ男女1,024名に親の就活に関するアンケートを実施しました

葬儀社の一括見積りサービスや葬儀情報を無料で提供している「安心葬儀」が、60代 以上の親を持つ男女1,024名に親の終活に関するアンケートを行いました。食品の値上げが記録的な数字を残した2023年。定額減税(住民税など)やインボイス制度などが注目され、1年を象徴する「今年の漢字」に「税」が選ばれる年でもありました。そして2024年は、1月から大きな災害や事件が続いています。

「お金の不安」から「災害への不安」が重なり、より”将来”について具体的に考えることも多くなっているのではないでしょうか。もちろんその将来には、親からの「相続問題」も含まれています。ですが、「親と相談したいけれど…」と思っていてもなかなか切り出せないもの。そういった状況で参考になるのが、「周りの人たちの実体験」です。世間では、親の終活にどう向き合っているのか?

安心葬儀では、2022年にも「親の終活」についてのアンケートを実施しましたが、現状を確認するために、改めて調査を行いました。

調査概要

- 実施時期:2023年12月12日(火)~12月13日(水)

- 調査対象:60代以上の親を持つ男女1,024名

- 調査地域:全国

- 調査方法:Webを使用したアンケート

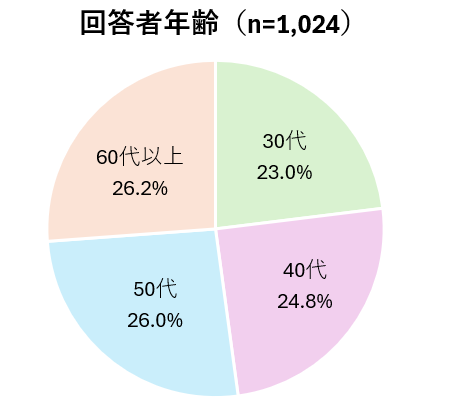

回答者属性

回答者の年齢:30代236名(23.0%)、40代254名(24.8%)、50代266名(26.0%)、60代以上268名(26.2%)

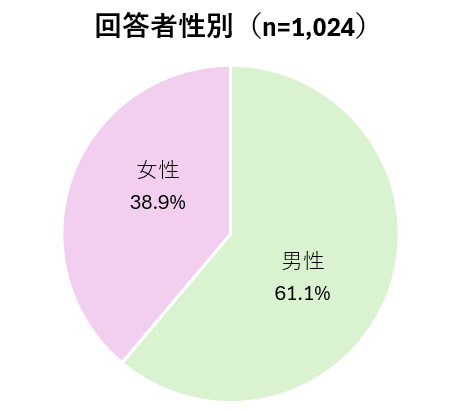

性別:男性626名(61.1%)、女性398名(38.9%)

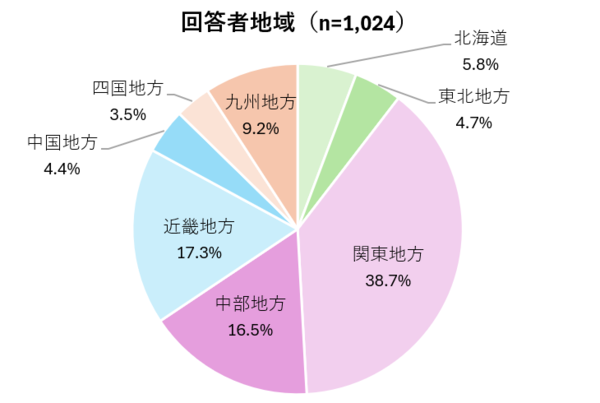

地域:北海道59名(5.8%)、東北地方48名(4.7%)、関東地方396名(38.7%)、中部地方169名(16.5%)、近畿地方177名(17.3%)、中国地方45名(4.4%)、四国地方36名(3.5%)、九州地方94名(9.2%)

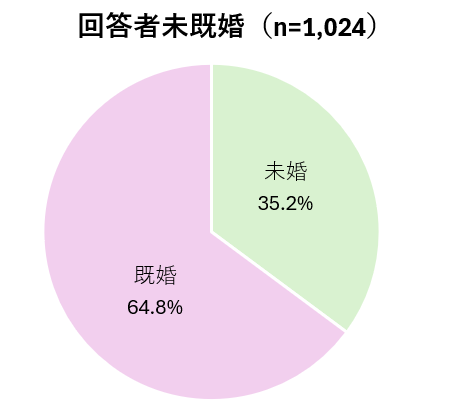

未既婚:未婚360名(35.2%)、既婚664名(64.8%)

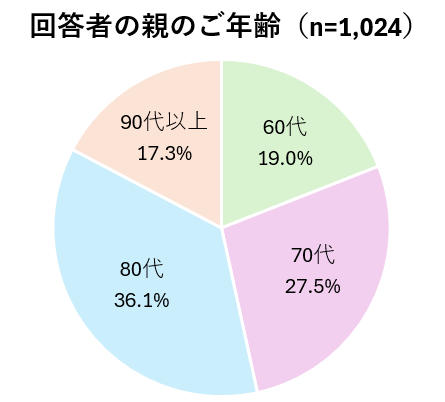

親の年齢(両親ともご存命の場合は高い方の年齢):60代195名(19.0%)、70代282名(27.5%)、80代370名(36.1%)、90代以上177名(17.3%)

ご自身の親の終活に関するアンケート【質問項目】

- Q1.あなたの親との同居の実態を教えてください

- Q2.あなたの親と会話をする頻度はどれくらいですか?

- Q3.ここ2年間で、あなたの親と直接会ったり、電話・メール・LINEやチャットなどで連絡をとる頻度はどれくらいですか?

- Q4.あなたの親と生前に話しておきたい事を全てお選びください

- Q5.Q4で選んだ中で、あなたの親と生前に特に話しておきたい事を三つお選びください

- Q6.終活についてあなたの親と話したことはありますか?

- Q7.Q6で「はい」と選んだ中で、親の「終活」についての会話状況で、あなたに当てはまるものはどれですか?

- Q8.Q6で「いいえ」と選んだ中で、親の「終活」についての会話状況で、あなたに当てはまるものはどれですか?

- Q9.親の「終活」についていつごろ話したいと思いますか?

- Q10.「終活」について、あなたの親と話し合っていない・話し合わない理由を教えてください

- Q11.親の「終活」についてあなたの親と話そうと思ったきっかけはなんですか?

- Q12.「終活」についてあなたの親とはいつ話し合いましたか?

- Q13.あなたの親と「終活」の話をしたいと思ったとき、どのタイミングであれば話し合うことができると思いますか?

- Q14.親に最低限やっておいてほしい終活はどれですか?

- Q15.親の終活について親以外の誰かと相談したことはありますか?

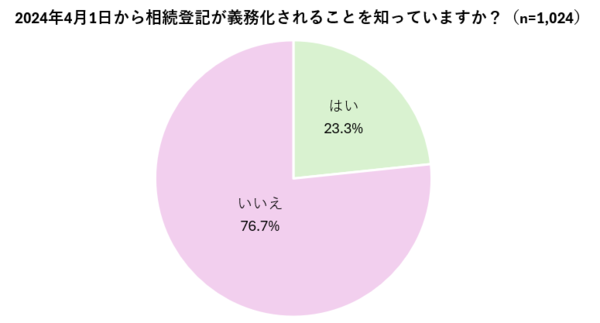

- Q16.2024年4月1日から相続登記が義務化されることを知っていますか?

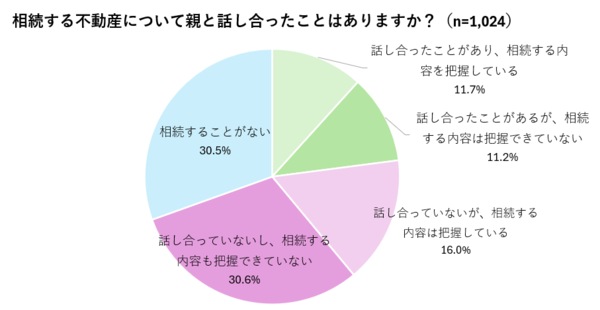

- Q17.相続する不動産について親と話し合ったことはありますか?

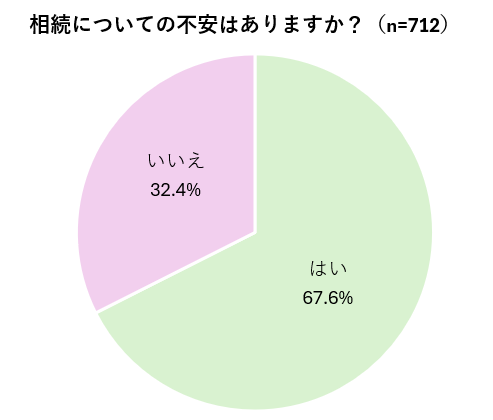

- Q18.相続についての不安はありますか?

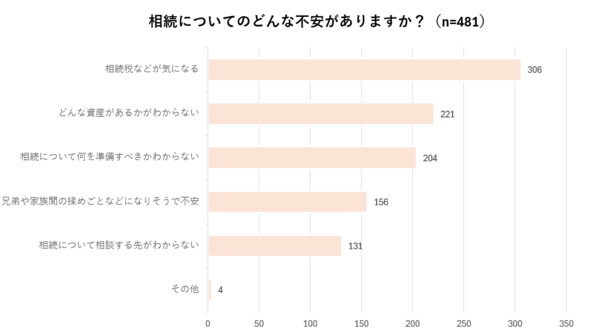

- Q19.Q18で「はい」と選んだ中で、相続についてのどんな不安がありますか?

- Q20.親の葬儀を行いたい場所についての考えを教えてください。

- Q21.親とお墓について話し合ったことはありますか?

- Q22.Q21で「はい」と選んだ中で、親はどんなお墓を希望していましたか?

- Q23.親は墓じまいを希望していましたか?

親との距離感と終活の相談状況

まずは、今回のアンケート結果を読み解く上での土台となる「親との距離感」について見ていきましょう。

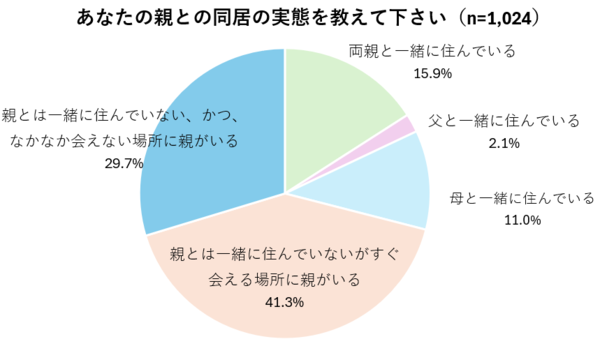

Q1.あなたの親との同居の実態を教えてください

親と同居していると答えた人が29.0%、同居していないと答えた人が71.0%でした。

「親と同居している」と答えた方の細かい内訳では、両親と同居が15.9%、父と同居が2.1%、母と同居が11.0%となっていて、「同居していない」と答えた方の中の29.7%は、「なかなか会えない場所に住んでいる」という状況となっています。

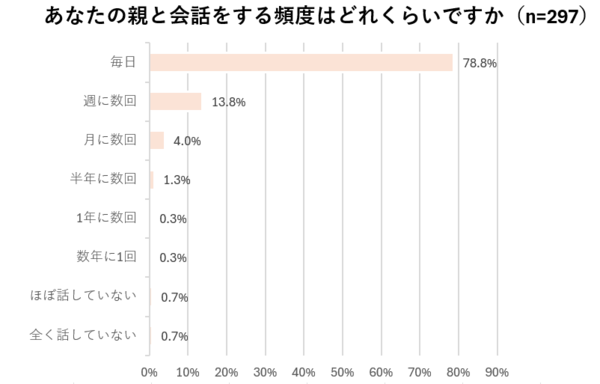

Q2.あなたの親と会話をする頻度はどれくらいですか?

Q1で『両親と一緒に住んでいる』『父と一緒に住んでいる』『母と一緒に住んでいる』と回答した方の会話の頻度としては、「毎日」と答えた人が78.8%と一番多く、「全く話していない」は0.7%になっています。

一方Q1で『親とは一緒に住んでいないがすぐ会える場所に親がいる』『親とは一緒に住んでいない、かつ、なかなか会えない場所に親がいる』と回答した方の「ここ2年間で親と連絡を取る頻度」への質問には、「月に数回」の36.0%が一番多く、「週に数回」の18.8%、「半年に数回」の17.1%と続きます。「ほぼ話していない」の2.6%や「全く話していない」7.0%など、コミュニケーションが断絶しているケースが10%近くの数字が出ていることも気になる点です。

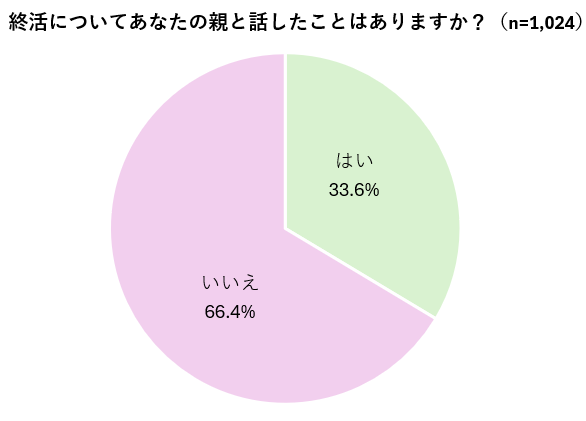

Q6.終活についてあなたの親と話したことはありますか?

では、「終活」についての話し合いはどうでしょうか?

では、「終活」についての話し合いはどうでしょうか?

「終活についてあなたの親と話したことはありますか?」との質問では、33.6%の方が「はい」と答え、66.4%が「いいえ」となりました。この結果は、昨年のアンケートとほとんど同じ数字で、終活の相談を「切り出しにくい」という状況は変わっていないようです。

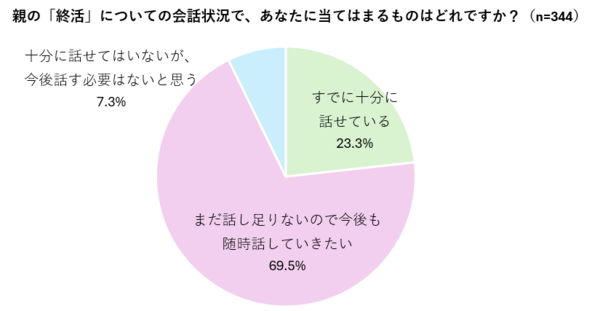

Q7.Q6で「はい」と選んだ中で、親の「終活」についての会話状況で、あなたに当てはまるものはどれですか?

「切り出しにくい」という状況は変わっていないようですが、話し合いの内容も気になるところです。

「終活についてあなたの親と話したことはありますか?」との質問に「はい」と答えた方の中では、「まだ話し足りないので今後も随時話していきたい」が69.5%と過半数を超えています。「十分に話せている」に23.3%という数字が出ています。話し足りないと思っている人が大半ですが、「十分に話せてはいないが、今後話す必要はないと思う」が7.3%となっていて、これからの対話を考えていない人もいるようです。

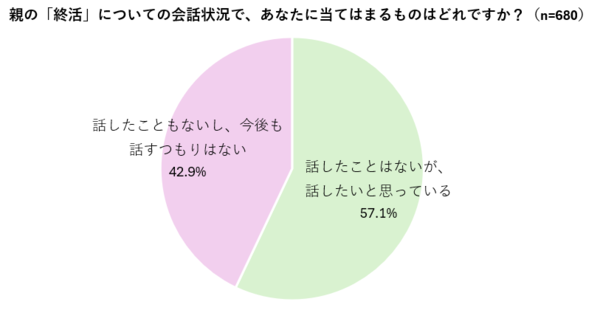

Q8.Q6で「いいえ」と選んだ中で、親の「終活」についての会話状況で、あなたに当てはまるものはどれですか?

「終活についてあなたの親と話したことはありますか?」との質問に「いいえ」と答えた方は、「話したことはないが、話したいと思っている」が57.1%、「話したこともないし、今後も話すつもりはない」が42.9%となっていて、ここでも約半数が話し合いの必要がないと考えているようです。

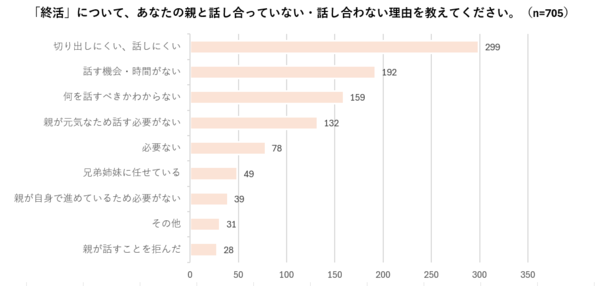

Q10.「終活」について、あなたの親と話し合っていない・話し合わない理由を教えてください

終活について話し合っていない理由については、「切り出しにくい、話しにくい」が最も多く、「話す機会・時間がない」「何を話すべきかわからない」「親が元気なため話す必要がない」と続きます。中には、「親が自身で進めているため必要がない」「親が話すことを拒んだ」との親側に要因があるケースも確認できました。

これらの数字を見ると、終活の話し合いが”切り出しにくく”、さらに”充分に話せていない”という難しいコミュニケーションだと改めて分かります。

終活の話し合いのタイミングとその内容

終活について、話し合っていない割合が過半数を超え、すでに話し合いをしている方もまだ「足りていない」と感じている人が7割近くにのぼっています。まだまだ、「終活の話し合い」を必要としている状況であると考えられます。

「話し合い」が必要と感じている方たちは、具体的にいつごろ話してみたいと考えているのでしょうか。

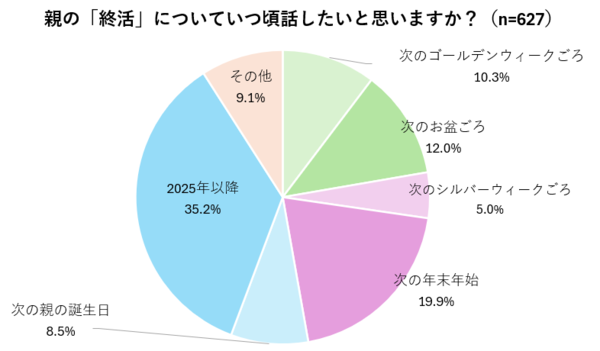

Q9.親の「終活」についていつ頃話したいと思いますか?

一番多い回答となったのは、「2025年以降」の35.2%で、「次の年末年始」の19.9%、「次のお盆ごろ」の12.0%、「次のゴールデンウィークごろ」の10.3%と並びます。これらの数字からも「先送り」している様子が伺えます。

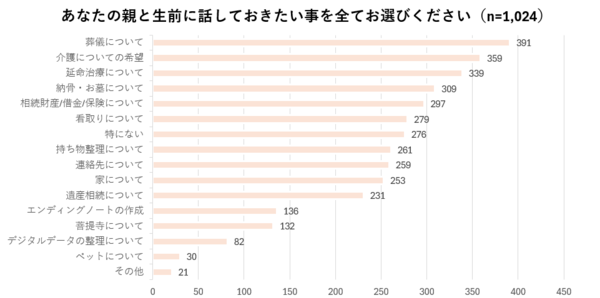

Q4.あなたの親と生前に話しておきたい事を全てお選びください

話し合いができたとして、話しておきたいことにどういうものがあるのでしょうか。

最も多い答えになったのが、「葬儀について」です。

次に多い「介護についての希望」、「延命治療について」や「納骨・お墓について」「相続財産/借金/保険について(現金、預貯金、有価証券、不動産、生命保険、借金など)」なども、親が元気なうちに話しておいた方がよい内容でしょう。

一方、「生前に話しておきたい事は特にない」という声も多く聞かれました。

話し合いのタイミングで注意しておかなければならないのは、来年が2025年だということです。

2025年は、その名の通り「2025年問題(団塊の世代が後期高齢者となることで起こる問題)」が始まる年です。話し合いを先延ばしにしていても大丈夫なのかのギリギリの時期が迫っていると考えられます。

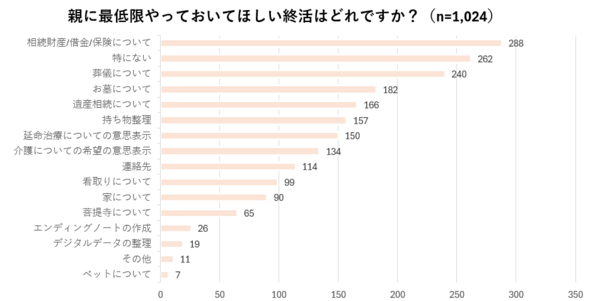

Q14.親に最低限やっておいてほしい終活はどれですか?

また、「親に最低限やっておいてほしい終活はどれですか?」という質問の結果は、「相続財産/借金/保険について」が一番多く、「特にない」「葬儀について」「お墓について」と続きます。

この設問で2番目に多かった答えが「特にない」であったことも気になるところです。

お墓についての相談は?

2023年後半には、大手新聞紙やテレビ番組で取り上げられるなど、「墓じまい」が注目される年でした。

少子高齢化が進み、家族葬が多く選ばれるようになっている現在、お墓については、皆さんどう考えているのでしょうか。

今回のアンケートでは、「お墓」についても聞いてみました。

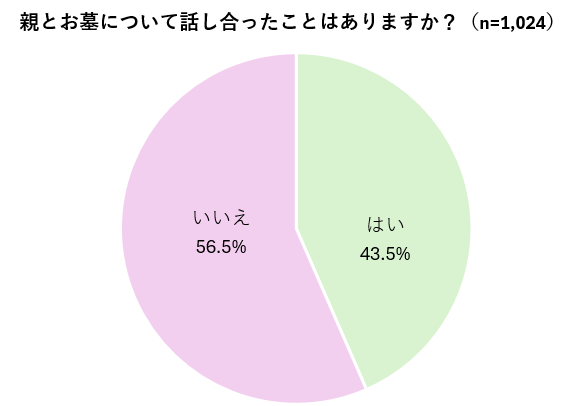

Q21.親とお墓について話し合ったことはありますか?

「親とお墓について話し合ったことはありますか?」との質問では、「はい」と答えた方が43.5%、「いいえ」と答えた方が56.5%となり、意外にも半数近くの方がすでに話し合っていることが分かりました。

「親とお墓について話し合ったことはありますか?」との質問では、「はい」と答えた方が43.5%、「いいえ」と答えた方が56.5%となり、意外にも半数近くの方がすでに話し合っていることが分かりました。

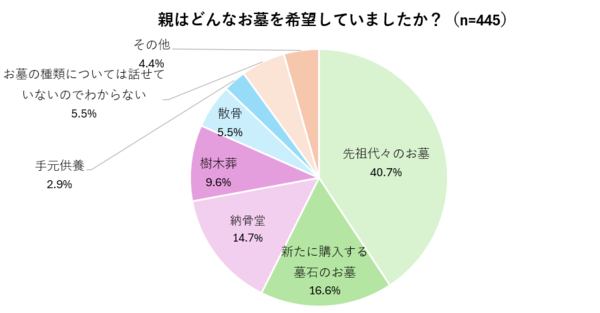

Q22.Q21で「はい」と選んだ中で、親はどんなお墓を希望していましたか?

「親はどんなお墓を希望していましたか?」の結果を見てみると、「先祖代々のお墓」が40.7%、「新たに購入する墓石のお墓」が16.6%、「納骨堂」が14.7%、「樹木葬」が9.6%、「散骨」が5.5%、「手元供養」が2.9%、「お墓の種類については話せていないのでわからない」が5.5%、「その他」が4.4%という結果が出ています。やはり先祖代々のお墓を選ぶ人が多くなっていますが、納骨堂や樹木葬で約25%になっていて、新しいスタイルが選択肢に含まれてきているのではないでしょうか。

「親はどんなお墓を希望していましたか?」の結果を見てみると、「先祖代々のお墓」が40.7%、「新たに購入する墓石のお墓」が16.6%、「納骨堂」が14.7%、「樹木葬」が9.6%、「散骨」が5.5%、「手元供養」が2.9%、「お墓の種類については話せていないのでわからない」が5.5%、「その他」が4.4%という結果が出ています。やはり先祖代々のお墓を選ぶ人が多くなっていますが、納骨堂や樹木葬で約25%になっていて、新しいスタイルが選択肢に含まれてきているのではないでしょうか。

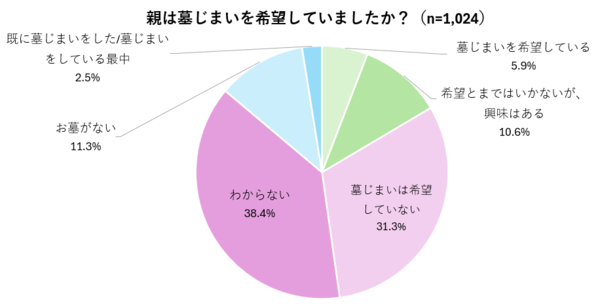

Q23.親は墓じまいを希望していましたか?

昨年話題になった墓じまいについて、「親は墓じまいを希望していましたか?」と聞いてみました。

その結果は、「墓じまいを希望している」の5.9%、「希望とまではいかないが、興味はある」の10.6%、「既に墓じまいをした/墓じまいをしている最中」の2.5%を合わせても19.0%と興味を持っている人が2割に満たない結果となりました。

相続登記の義務化を知っていますか?

今年は、相続についての大きな改正があります。それは、2024年4月1日から開始される「相続登記の義務化」の制度です。

相続登記とは、故人が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更することです。現在の相続登記の申請は、相続人の任意とされていますが、2024年4月1日は義務化され、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しないと10万円以下の過料となり、過去の相続分も対象になります。

不動産相続についての大きな方向転換になる制度ですが、アンケートでその認知度を調べてみました。

Q16.2024年4月1日から相続登記が義務化されることを知っていますか?

「2024年4月1日から相続登記が義務化されることを知っていますか?」との質問には、「知っている」と答えた方が23.3%、「知らない」と答えた方が76.7%となり、なんと約8割の方が認識していない結果が出ています。

Q18.相続についての不安はありますか?

この数字で気になるところは、「相続についての不安はありますか?」の質問には、67.6%が「はい」と答えているにも関わらず、相続の大切な問題である相続登記が義務化を知らない人が多いという点です。

この数字で気になるところは、「相続についての不安はありますか?」の質問には、67.6%が「はい」と答えているにも関わらず、相続の大切な問題である相続登記が義務化を知らない人が多いという点です。

Q19.相続についてのどんな不安がありますか?

「相続についてのどんな不安がありますか?」との質問では、「相続税などが気になる」「どんな資産があるかがわからない」「兄弟や家族間の揉めごとなどになりそうで不安」などの具体的な問題が挙がっているだけでなく、「何を準備すべきかわからない」「相続について相談する先がわからない」などの答えも多く、相続についての不安は現実的でもあると同時にイメージできないものでもあるようです。

Q17.相続する不動産について親と話し合ったことはありますか?

「相続する不動産について親と話し合ったことはありますか?」の質問では、「話し合ったことがあり、相続する内容を把握している」が11.7%、「話し合ったことがあるが、相続する内容は把握できていない」が11.2%、「話し合っていないが、相続する内容は把握している」が16.0%と具体的な答えがある一方、「話し合っていないし、相続する内容も把握できていない」が30.6%、「相続することがない」が30.5%などの没交渉が過半数を超えています。

「相続する不動産について親と話し合ったことはありますか?」の質問では、「話し合ったことがあり、相続する内容を把握している」が11.7%、「話し合ったことがあるが、相続する内容は把握できていない」が11.2%、「話し合っていないが、相続する内容は把握している」が16.0%と具体的な答えがある一方、「話し合っていないし、相続する内容も把握できていない」が30.6%、「相続することがない」が30.5%などの没交渉が過半数を超えています。

「相続登記の義務化」は、そんな相続の悩みを象徴するような事例なのではないでしょうか。

調べれば得られる情報にも関わらず、「相続の悩み」を全体像が見えない不安からブラックボックス化していないでしょうか?

その対象の情報をシャットダウンすることなく、理解を深めることが不安の解消につながるはずです。

まとめ

2023年のアンケート結果でも、昨年と変わらず「親と終活の話し合いは切り出しにくい」という状況は変わっていないようです。

ですが、時間はどんどんと進んでいます。

昨年のアンケートでも触れていましたが、「2025年問題」はもう目前です。2022年の特別養護老人ホームの入所に希望しながら入れない待機者数は23万5000人とのデータがあり(参考:厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況」)、今後、”介護難民”と呼ばれる人たちが増えていくことも予想されます。

「相続登記の義務化」のように情報を遠ざけていては、問題を先送りするというだけでなく、葬儀や介護への対応が「間に合わない」状況になってしてしまうかもしれません。

話し合いができた方の多くは「日常会話」がきっかけでした。

かしこまった非日常ではなく、話の流れから思いがけず終活の話題となったときに、必要な情報を知っていれば、スムーズに問題を共有して、「話しにくい」話題を何度もしなくて済むのではないでしょうか。

このアンケート結果も日常会話のきっかけになると思います。結果を親子でのコミュニケーション、終活の話し合いに活用してください。

過去の「親の終活に関する意識調査」はこちら

2022年「親の終活」に関するアンケート結果(2022年実施)

URL:https://ansinsougi.jp/p-279

2019年「親の終活」に関するアンケート結果(2019年実施)

URL:https://ansinsougi.jp/p-204

花籠をお届け致します。

こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より

提供しております。

葬儀の費用を抑えるためのポイント

「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。

そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。

「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」

「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」

「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」

そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。

関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて

依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...

続きを読む

安心葬儀 ご利用の流れ

-

ステップ1

お客様センターまでお電話ください

安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。

-

ステップ2

ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介

お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。

もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。

-

ステップ3

葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定

葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。

※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

- 急いで葬儀社を手配したい

- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい

- 葬儀の費用相場を知りたい

- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

安心葬儀おすすめプラン

安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。