一般葬とは?費用や流れ、参列者の平均人数や家族葬との違いを解説

家族が亡くなった際に葬儀を執り行います。ですが最近では、葬儀形態が多様化していることもあり、これまでのスタンダードなスタイルと言える一般葬を選択してよいのかどうか、迷ってしまうこともあるでしょう。

この記事では、一般葬とは何か、参列者の範囲、お勧めのケース、流れ、費用、香典、メリット・デメリット、マナー、執り行う際の注意点などを詳しく解説します。

一般葬を検討する際の参考にしてください。

一般葬とは

一般葬とは、家族葬や直葬といったキーワードに対して使われるようになった言葉で、参列者を限定せずに訃報を告知する一般的な形式です。

1日目に通夜、2日目に葬儀・告別式と、2日間にわたって執り行われることが一般的で、葬儀を行う前に訃報を広く知らせるため、葬儀の規模は大きくなる傾向にあります。

一般葬とは

一般葬とは、家族葬に対して一般的という意味で、家族、親族、友人・知人、職場関係者、近所の人など、多くの関係者を招いて執り行う形式の葬儀です。

葬儀を行う前に訃報を広く知らせるため、葬儀の規模は大きくなります。また、1日目に通夜、2日目に葬儀・告別式と、2日間にわたって執り行われることが一般的です。

一般葬の参列者の範囲はどこまで?人数の目安は?

一般葬では、参列者を限定しないのが一般的です。

家族葬や密葬のように招待状を出した人だけが参列できるスタイルではなく、基本的には誰でも参列できます。一般葬の参列者の人数の目安は、30人~100人です。

訃報は、知人や友人などの知らせるべき人にはもれなく伝える必要がありますが、近年は故人の友人・知人関係を近親者が知らなかったり、連絡先がわからなかったりするケースもあります。

故人の関係者をリストアップして、中心となる方だけでも連絡しておきます。中心人物から他の関係者に訃報を伝えてもらうようにすると、漏れなく連絡できるでしょう。

一般葬の費用相場|平均はいくら?

一般葬を執り行う際にかかる費用相場は、130万円~150万円程度と言われています。

ただし、葬儀の内容や葬儀社のプランなどによっても大きく変わるため、葬儀社に希望を伝えたうえで、事前に見積もりを出してもらうことをおすすめします。

参列者80人ほどの一般葬にかかる費用の内訳は、次の通りです。

- 葬儀費用:130万円ほど

- 飲食費用:25万円ほど

- 宗教者への費用:35万円ほど

僧侶に対するお礼として渡すお布施には、定まった金額はありません。親族や地域の人に確認してみましょう。わからない場合は、寺院に直接たずねてみても失礼には当たりません。

なお、お布施は労働や商品の対価ではないため、家族葬でも一般葬でも金額は同じです。

参列者の数が多いほど、広い葬儀場が必要になるうえ、返礼品や香典返し、飲食により多くの費用がかかります。

家族葬の費用を比べるなら「安心葬儀」がおすすめ

「安心葬儀」では、ご予算や葬儀スタイルに合わせ、適切な葬儀社を3社ご紹介いたします。

費用やサービス内容を比較し、ご要望に合う葬儀社をお選びいただけるのが特徴です。

家族葬は、43.8万円のプランからございますので、リーズナブルなプランをお探しの方にもおすすめです。

関連記事

一般葬の費用相場は?メリット・デメリットについても解説

葬儀社が行っている生前相談やお葬式セミナーに参加される方が関心を持っていることの一つとして葬儀費用が挙げられます。 多くの方は「葬儀費用は高い」「葬儀は多額のお金が掛かる」という漠然としたイメ...

続きを読む

一般葬と家族葬の違い

一般葬とよく比較される葬儀形態として、家族葬があります。

一般葬と家族葬の違いは、主に以下の通りです。

項目 | 一般葬 | 家族葬 |

お通夜 | あり | あり |

告別式 | あり | あり |

所要時間・日程 | 2日:1日目通夜・2日目告別式と火葬 | 2日:1日目通夜・2日目告別式と火葬 |

参列者 | 30人以上 | 30人以下 |

費用目安 | 130万円~150万円 | 50万円~100万円 |

表を見てもわかるように、一般葬と家族葬の違いは参列者の人数のみです。葬儀の流れ自体は、通夜・告別式・火葬と変わりありません。

ただし、家族葬の場合は参列者が親族だけになるケースも多いので、その分費用が安く済む点が異なります。

広くたくさんの方にお見送りしてもらいたい場合は一般葬を、家族だけでゆっくりお見送りしたい場合は家族葬を選ぶなど、ご遺族や故人の意向を組んだ葬儀形態を選ぶとよいでしょう。

関連記事

一般葬と家族葬の違いとは?それぞれのメリットとデメリットも紹介します

ひと昔前までは、葬儀といえば遺族や親族はもちろん、知人や近隣の方にも呼びかけ多くの人々で見送る「一般葬」という形式が主流でした。 しかし、時代の変化に伴い現在では「家族葬」と呼ばれる、参列者を...

続きを読む

一般葬がおすすめのケース

一般葬は一般的な葬儀形式ですが、全ての人に適しているわけではありません。

一般葬がおすすめな主な3つのケースを紹介しますので、参考にしてください。

故人の友人・知人・仕事関係者が多い

故人の交友関係が広く、友人・知人が多い場合や、地域社会と深いつながりがあった場合、社会的地位のある役職を担っていた場合などは、一般葬がおすすめです。

交友関係が広いだけに葬儀への参列希望者が多くなるので、訃報を広く伝えて、比較的大きな規模の葬儀を執り行いましょう。

故人が若かった

故人が若くに亡くなり、まだ学校に通っていたり、働いていたりする年齢であった場合には、学校関係者、仕事関係者などが参列することが予想されます。

そのため、多くの人が参列できる一般葬がふさわしいといえるでしょう。

地域とのつながりを重視したい

親族の中に、風習・伝統・儀礼などを重んじる人がいる場合や、故人が地域社会との関わりが深かった場合などには、一般葬が適しています。

一般葬は、標準的な葬儀形態であるため、親族や地域の方々にも理解を得やすいものです。

とはいえ、周囲の意見を優先して葬儀形式を決める必要はありません。あくまでも故人やご遺族の意向を第一優先にして決めるようにしましょう。

一般葬のメリット

一般葬を執り行うかどうか検討するには、メリットを知っておく必要があります。

ここでは、一般葬にどのようなメリットがあるのかを紹介します。

多くの人に見送ってもらえる

一般葬は参列者の制限をしないため、多くの人に見送ってもらえることがメリットです。故人の関係者は、顔を見てしっかりとお別れができます。

さらに、遺族の知らない故人の友人・知人と対面することによって、新たな故人の思い出に触れる機会を持てるかもしれません。逆に、参列者が少なく静かな葬儀になると、遺族として寂しい思いをしてしまうケースもあります。

葬儀後の弔問対応の負担が軽減される

参列者を制限してしまうと、葬儀の場で故人とお別れができなかった関係者が、葬儀終了後に自宅に弔問するケースがあります。

遺族は、数週間から数カ月間にわたって弔問の対応をしなければなりません。一般葬を執り行い多くの人に参列してもらった場合には、弔問客が少なくなるため、弔問対応の負担が軽減されます。

香典を葬儀費用に当てられる

多くの人が参列する一般葬では、香典が集まることが見込めます。

香典を葬儀費用の一部に当てられるため、遺族の経済負担が少なくなることもメリットです。

親族からの納得が得られやすい

家族葬・一日葬・直葬など、最近では葬儀形式も多様化しています。

しかし、伝統や儀礼を重んじる親族からは、簡略化したスタイルでは納得してもらえないケースもあります。

また、先祖代々の菩提寺がある場合には、宗派によって定められた葬儀の形態があることが一般的です。

一般葬においては、宗派の儀礼に基づいて伝統的な形式で執り行われるため、親族からの理解が得られやすいといえます。

関連記事

一日葬とは?家族葬との違いやデメリット、費用や流れを解説

最近、葬儀形態が多様化しています。家族が亡くなった際にどのような葬儀にすればよいのか迷ってしまう人がいるかもしれませんが、それぞれのスタイルの特徴を知っておけば、間違いのない選択ができるでしょう...

続きを読む

一般葬のデメリット

一般葬には、メリットだけではなくデメリットも存在します。

主な3つのデメリットを順番に解説します。

準備の負担が大きい

一般葬は規模が大きい分、準備の負担も大きくなります。喪主・遺族は、通夜や葬儀の前まで以下のことをしなければなりません。

- 参列者の人数を見積もる

- 通夜振舞い・精進落としの料理の内容・数を決める

- 供花や供物の準備、並び順を決める

- 葬儀会場における座席順や席数を決める

- 火葬場への同行者を決めて車両を手配する

- 弔辞を依頼する

葬儀当日に遺族が参列者対応に忙しい

参列者が多い一般葬では、葬儀当日、遺族は参列者対応に忙しくなります。

個々の参列者に挨拶やお礼を伝えたり、会食の席に誘ったり、おもてなしをしたりしなければならず、故人との最期の時間をゆっくりと過ごすことはできないかもしれません。

葬儀費用の負担が大きい

小規模に執り行われる他の形態の葬儀に比べると、一般葬は葬儀費用が高額になります。

同じ一般葬でも、料理や返礼品の数が増えると費用負担は大きくなるでしょう。

もちろん、参列者が多くなる分、香典がたくさん集まるため、費用の全てが遺族の負担になるわけではありません。

それでも、葬儀への費用に制限がある場合には、収入と支出のバランスを考えることが必要です。

一般葬の流れ

葬儀を執り行う経験は、一生のうちでも何度もあることではありません。事前に全体の流れを理解しておけば、初めて喪主となる場合であっても落ち着いて準備を進められます。一般葬の流れについて、代表的な例を紹介します。

逝去・搬送・安置

家族が逝去した場合、医師から死亡診断書を受け取ります。病院にはご遺体を一時的にしか安置しておけないため、安置場所を決めなければなりません。

葬儀社にご遺体の搬送を依頼して、自宅や葬儀場の安置室、遺体安置専門施設などに搬送してもらうのが一般的です。

特に、自宅に搬送する場合には、ドライアイスなどで遺体を冷やしながら安置する必要があります。搬送と同時に、葬儀社に手配を依頼しましょう。

なお、介護施設で亡くなった場合、最近は居室や霊安室での安置を可能とするところも増えています。

葬儀内容を決める

ご遺体を安置した後に、葬儀社と打ち合わせをして葬儀内容を決めます。故人の意思やご遺族の希望に添いながら、葬儀の規模や内容を決定しなければなりません。

家族が亡くなった直後であるため、落ち着いて判断するのは難しいかもしれませんが、家族間でよく話し合うことが重要です。

以後、葬儀社と打ち合わせたスケジュールに沿って進めていきます。通夜を執り行う日に、ご遺体に死装束を着せて棺に納める「納棺」を行います。

通夜は、葬儀・告別式の前夜に執り行われるのが一般的です。参列者を招いて僧侶に読経してもらったうえで焼香を行い、通夜振舞いと呼ばれる会食の席を設けます。

葬儀・出棺

通夜の翌日に執り行われる宗教的・社会的儀式が、葬儀・告別式です。僧侶による読経、弔辞、遺族・参列者による焼香を行い、閉式に至ります。

閉式後、故人と最後の対面をします。生花を棺の中に納め、最後の対面をする「お別れの儀」を行い、棺に蓋をして、寝台車に乗せ「出棺」となります。

火葬

火葬場では、火葬炉の前で僧侶に読経してもらい、焼香を行って火葬となります。

火葬中、ご遺族は控室で待機して、火葬終了後に「骨上げ」を行い、遺骨を骨壷に納めます。骨壷と埋葬許可証を受け取ったら終了です。

関連記事

一般葬の流れをわかりやすく解説

お葬式をどのような形で行うか考えるとき、一般葬、家族葬、無宗教葬、火葬式など様々な方法があります。その中で「一般葬」は従前から行なわれてきた、もっとも平均的な葬儀スタイルです。 今回は、この一...

続きを読む

一般葬を執り行う際の注意点

一般葬を執り行う際に、喪主や遺族はどのようなことに注意しなければならないのでしょうか。ここでは、2つの注意点を紹介します。

早めに準備を進める

一般葬の場合は、参列者が多く葬儀の規模も大きくなるため、準備しなければならないこと、決めなければならないことが数多くあります。

直前になって慌てずに済むように、できるだけ早めに準備を進めることが重要です。

参列者の人数を把握する

一般葬の場合は、葬儀案内を送った人だけが参列するわけではないので、参列者の人数を正確に把握することは難しいでしょう。

ただし、参列者の人数は、会場の規模や料理の数、返礼品の数などに関わってくるため、ある程度の予想をつけておかなければなりません。

昔は年賀状の枚数で参列者数を予想していましたが、年賀状のやりとりが激減した現在では、人数を想定するのは難しくなっています。

故人の交友関係だけではなく、ご遺族の社会的立場も参列者数に影響しますので、葬儀社に相談してみましょう。過去の事例を元に参列者数の予想を立ててアドバイスしてくれます。

香典を辞退する場合は事前に連絡する

香典を辞退すると決めたら、参列希望者に事前に連絡しなければなりません。連絡するタイミングは、次の3つがあります。

- 葬儀の案内状などで伝える

- 葬儀当日の受付で伝える

- 葬儀後に訃報と同時に伝える

香典辞退は、葬儀前に知らせることが重要であるため、葬儀の案内状に香典辞退の旨を記載しておくと、参列者に明確に伝えられます。

案内状を送っていない方が参列する場合に備え、受付に香典辞退の旨を記載した看板を設置することも必要です。

香典辞退を伝えてもなお、香典を受け取ってほしいと渡された場合は、ありがたく受け取ってください。

香典辞退を伝えていたのに、請われて受け取った場合、必ずしも香典返しは必要ありません。返す場合は、四十九日が過ぎてから、香典の半額程度の品物を送りましょう。

一般葬の参列マナー|服装やお香典は?

一般葬に参列する際は、マナーに合わせた服装を着用し、お香典も用意しなければなりません。一般葬に参列する際の服装やお香典のマナーは、次の通りです。

服装

一般葬に参列する際の服装は、故人との間柄によって異なりますが、準喪服を着用すれば問題ありません。

準喪服とは、男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマルです。細かい服装のマナーは、男性と女性で異なります。

【男性の服装のマナー】

喪服(ブラックスーツ) | 黒無地で光沢のない素材 シングル・ダブルどちらでもOK ジャケットの一番上のボタンをとめる |

シャツ | 白無地のブロード生地 ボタンは小さく白色 |

ネクタイ | 黒無地で光沢のない素材で、くぼみを作らない ネクタイピンはつけない、つけるなら地味なもの |

バッグ | 持たないのが基本 持つなら黒無地のセカンドバッグ |

靴・靴下 | シンプルな黒の革靴に黒無地の靴下 |

アクセサリー | 結婚指輪以外のアクセサリーはNG ベルトはシンプルな黒、腕時計は派手でないもの |

関連記事

一般葬の費用相場は?メリット・デメリットについても解説

葬儀社が行っている生前相談やお葬式セミナーに参加される方が関心を持っていることの一つとして葬儀費用が挙げられます。 多くの方は「葬儀費用は高い」「葬儀は多額のお金が掛かる」という漠然としたイメ...

続きを読む

喪服(ブラックフォーマル) | 漆黒で光沢のない生地 ひざが隠れるスカート丈 襟が開きすぎていないトップス |

アクセサリー | 結婚指輪以外は外した方が良い 真珠の1連ネックレスとイヤリング(ピアス)はOK 手袋は焼香・会食のときは外す |

バッグ | 装飾がシンプルな黒無地のハンドバッグ 素材は布か光沢が控えめな革製(爬虫類革はNG) |

靴 | 布もしくは革の黒無地のパンプス ヒールの高さは3cm~5cm つま先はラウンドかスクエア |

ストッキング | 黒色の柄のないストッキング デニール数は季節によって異なる |

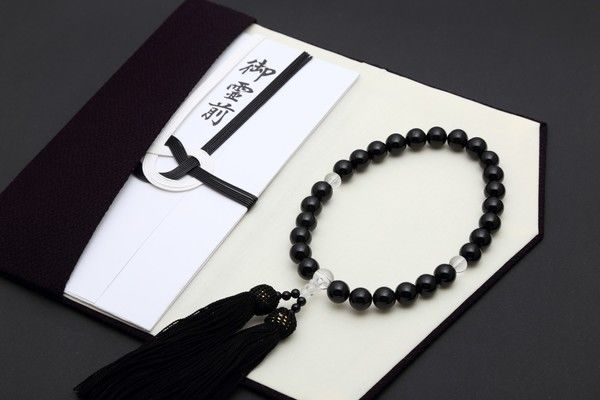

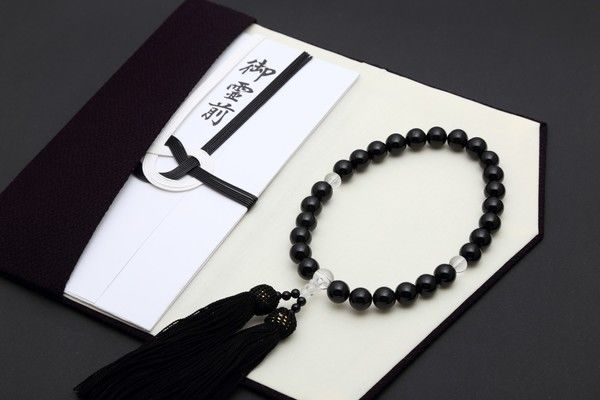

お香典

一般葬における香典のマナーは、次の4つがあげられます。

- 名前や金額は薄墨で書く

- 新札を使用しない

- 通夜もしくは葬儀・告別式で渡す

香典へ名前や金額を記載する際に薄墨を用いるのは、涙で墨が滲むという悲しみを表現していますが、そもそも市販で販売されている香典袋に印字されている文字は薄墨が少ないうえ、薄墨は読みにくいことから、濃墨やマジックペンを使う人も多いのが現状です。

また、包むお札も新札は予め用意していたという意味合いを持つため、古いお札を包むべきと言われていますが、近年はあまり気にせずきれいなお札を包む人もいます。

香典の金額は、故人との間柄や年齢によっても異なります。

香典を渡すときは「ご愁傷さまです」という言葉を添えて、袱紗もしくはお盆に乗せて渡すのがマナーです。

一般葬に関するよくある質問

ここでは、一般葬に関する、よくある質問にお答えします。

一般葬を会社主体で行うことはできますか?

会社が主催者となって行う葬儀は社葬と呼ばれます。

葬儀の運営や費用負担が会社または団体の責任で執り行われるため、一般葬という表現はあまりせず、個人葬に対して社葬・団体葬という言い方をします。

社葬の対象となるのは、通常は創業者や会長、社長などの経営陣のほか、会社に多大な貢献をした社員です。

会社主体で行う社葬では、喪主が遺族、施主が会社、葬儀委員長が社長や重役という形態で行われます。喪主は葬儀を取り仕切り、施主は葬儀費用の負担や葬儀の運営やサポートを統括します。

一般葬の参列者の平均人数はどれくらいですか?

一般葬の参列者の平均人数は、30人~100人ほどです。

ただし、この数字は一般的な目安であり、参列者の数に制限はありません。故人の交友関係や役職などによっては、200人以上が参列することもあります。

反対に、参列者が30人以下の一般葬もあります。葬儀に参列者がどれぐらい訪れるか、正確に予測することはできません。想定よりも多くの参列者が訪れることもあるため、即日で香典返しをする場合、余裕をもって準備しておくのが賢明です。

まとめ

一般葬は、広く関係者に訃報を告知して執り行う形式の葬儀であり、参列者を限定しないのが特徴です。

「多くの人に見送ってもらえる」「弔問対応の負担が軽減される」「葬儀費用に当てられる香典の額が大きい」「親族からの納得が得られやすい」などのメリットを活かしたい人は一般葬を選びましょう。

一般葬の費用相場は130~150万円程度と言われていますが、葬儀の内容、葬儀社のプランなどによって掛かる費用は大きく変わるため、葬儀社に見積もりを出してもらうことをお勧めします。納得のいく葬儀を執り行い、故人を偲びましょう。

関連記事

一般葬とは?費用や流れ、参列者の平均人数や家族葬との違いを解説

家族が亡くなった際に葬儀を執り行います。ですが最近では、葬儀形態が多様化していることもあり、これまでのスタンダードなスタイルと言える一般葬を選択してよいのかどうか、迷ってしまうこともあるでしょう...

続きを読む

花籠をお届け致します。

こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より

提供しております。

葬儀の費用を抑えるためのポイント

「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。

そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。

「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」

「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」

「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」

そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。

関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて

依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...

続きを読む

安心葬儀 ご利用の流れ

-

ステップ1

お客様センターまでお電話ください

安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。

-

ステップ2

ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介

お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。

もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。

-

ステップ3

葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定

葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。

※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

- 急いで葬儀社を手配したい

- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい

- 葬儀の費用相場を知りたい

- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

安心葬儀おすすめプラン

安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

某調査によると、訃報を受け取ったときに「電話やLINEで遺族にお悔やみの連絡をした人」の割合は25%程度だそう。家族葬だとその割合が高くなり、一般葬では低くなります。一般葬と家族葬の定義はあいまいですが、参列するか否かは別にして、お知らせすべき人にはもれなく訃報をお伝えしたほうが結果的には遺族の負担が軽減できるといえるでしょう。