家族葬とはどんな葬儀?呼ぶ範囲は?費用や流れ、メリット・デメリットも解説

本記事のポイント

- 家族葬とは近親者のみで行う小規模な葬儀のこと

- 近年は社会的要因や個人の考え方の変化から、全体の約6割の喪主が家族葬を選んでいる※

- 一般的な葬儀と比較して参列者が少ないため、葬儀費用を抑えやすい

- 遺族も多くの参列者の対応に追われず、落ち着いた空間で故人を見送ることができる

家族が亡くなった際に、家族葬を執り行いたいと考えている人が増えています。

ですが、家族葬を選択する場合、どのような点に注意すればよいのか悩んでしまう方もいるかもしれません。

この記事では、家族葬を選択する上で知っておきたい、家族葬とは何か、流れ、費用、メリット・デメリット、葬儀社を決めるポイントなどを解説します。

家族葬とは

家族葬とはいったいどんな葬儀なのでしょうか?

家族葬とは家族や親族、ごく親しい友人・知人など、故人と生前に深い関わりがあった方々を中心に行う小規模な葬儀形式のことです。参列者の範囲や人数に明確な定義や決まりはありませんが、一般的には10名~30名程度で執り行われることが多い傾向にあります。

一般葬と比較して参列者が少ないため、一人ひとりの想いを反映させやすいという特徴があります。また、「家族」という名称ではありますが、必ずしも血縁者だけで行う必要はなく、故人が大切にしていた友人などを招いても問題ありません。

遺族も一般の参列者への挨拶や対応に追われることが少なく、遺族が故人とのお別れの時間をゆっくりと過ごすことができます。

家族葬が選ばれている割合

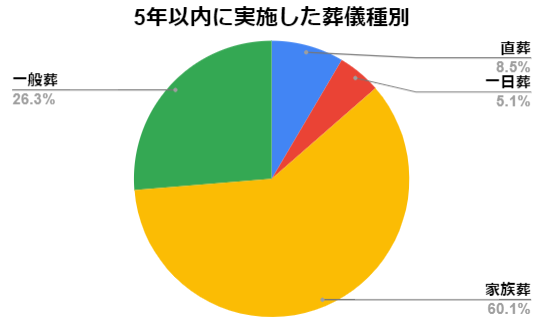

近年、葬儀全体のなかで家族葬が選ばれる割合は急速に増加しており、現代のスタンダードな葬儀形式の一つとなっています。

安心葬儀が2023年に実施した調査では、上記のグラフの通り全体の約6割を家族葬が占めていることが分かりました。背景としては4つのことが考えられます。

まずは人口の属性の変化です。高齢化により故人の友人・知人も高齢で参列が難しいケースや、核家族化、近所付き合いの希薄化により、大規模な葬儀の必要性が低下していることが挙げられます。

次に個人の考え方の変化もあるでしょう。自身の葬儀について「簡素でよい」「家族だけで見守ってくれればよい」と考える人が多数派になっており、大げさな儀式よりも親しい人との心のこもったお別れを望む傾向が強まっています。

また、葬儀にかける費用を抑えたいというニーズと、小規模で費用を調整しやすい家族葬の特性が合致している点も選ばれる理由の1つでしょう。

直近の5年間でいえば、新型コロナウイルスの影響で感染症対策として三密を避ける意識が高まり、少人数で集まれる家族葬が急速に普及しました。この流れがコロナ禍後も定着していることが考えられます。

他の葬儀との違い

一般的な葬儀との最大の違いは参列者の範囲でしょう。一般葬は会社関係者や近所の方などに広く告知しますが、家族葬は遺族が参列者を近親者のみに限定します。

また、葬儀の流れ自体に大きな違いはありませんが、家族葬では弔辞や喪主の挨拶など一部の儀礼が省略されるケースもみられます。

家族葬と似た葬儀で「密葬」という言葉も存在します。密葬とは「内々で行う葬儀」のことで、家族葬と同じ意味。もともと家族だけで行う葬儀のことを密葬と呼ばれていましたが、2000年代に入って「家族葬」という言葉が出てくると、密葬に代わって一般的に使われるようになりました。有名人や企業の社長などが亡くなった際に、後日「本葬」や「お別れ会」を行うことを前提として、近親者のみで火葬までを済ませる儀式を「密葬」ということもあります。

家族葬の費用相場はいくら?

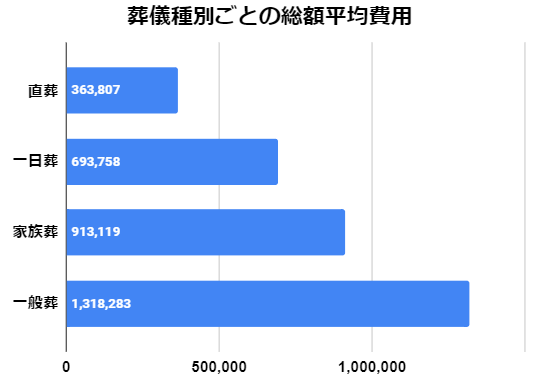

安心葬儀の2023年の調査によると、家族葬の費用総額※の全国平均は、91万3119円でした。

ただ費用は、参列者数、斎場の大きさ、宗教的な儀式の有無、祭壇の華やかさなどによっても大きく左右されます。

※飲食、返礼品、お布施などを含む金額

家族葬の費用の内訳

家族葬の費用は、主に以下の3つの要素で構成されます。

| 費用の内訳 | 安心葬儀調査の平均費用相場 ※家族葬の場合 |

| 葬儀一式費用 | 60万2,260円 |

| 飲食接待費用 | 8万9,799円 |

| 宗教者へ渡すお礼 | 22万1,060円 |

葬儀一式費用はご遺体の搬送、斎場使用料、火葬費用、人件費、葬祭用品費など、葬儀を行うために最低限必要な物品やサービスの費用を指します。

飲食接待費用は通夜振る舞いや精進落としなどの会食費用や、返礼品の費用が含まれます。参列者の人数に比例して変動する費用です。

宗教者へ渡すお礼には、僧侶に読経のお礼として渡すお布施や、お車代、お膳代が含まれます。

家族葬の費用を抑えるポイント

家族葬とはいえ、平均費用相場は100万円近くの額になります。

以下の項目に着目すると、費用を抑えた家族葬を行うことができるかもしれません。

葬儀社を慎重に比較検討する

葬儀社を探す際は複数の葬儀社から見積もりを取り、内容を比較することが重要です。そのときには総額だけでなく、追加料金の有無やプランに含まれている項目まで確認します。

できれば家族が亡くなられてから慌てて探すのではなく、生前に資料請求や事前相談をしておくことが望ましいでしょう。事前に調べておくことで冷静に比較し、信頼できる葬儀社を選びやすくなります。

生前会員制度を提供している葬儀社では、加入することで葬儀費用の割引など特典を受けられる場合もあります。

葬儀の内容を見直す

葬儀社から提示された見積もりの項目を確認すると、不要なサービスや必要以上に豪華な内容になっているものがあるかもしれません。

たとえば祭壇や棺を質素なものにしたり、会食の料理を工夫することで費用を削減できる場かもしれません。気になる項目があれば聞いてみましょう。

関連記事

家族葬の費用相場はいくら?費用を抑えるポイントや10人・20人で行うケースを解説

本記事のポイント家族葬の費用相場は安心葬儀調査によるとおよそ91万円※約20人が参列した場合一般葬と比較するとおよそ40万円も費用を抑えることができる→その分、参列者が少ない家族葬は香典が少ない...

続きを読む

家族葬の一般的な流れ

家族葬を執り行う際には、あらかじめ全体の流れを把握しておくと安心です。大まかな流れは以下の通りです。

- 葬儀社への依頼

- 搬送・安置

- 葬儀社との家族葬の打ち合わせ

- 葬儀日程の連絡

- 納棺

- 通夜

- 告別式

- 出棺

- 火葬

ここではさらに詳しい家族葬の流れを解説していきます。

葬儀社への依頼

逝去後、葬儀の手配においてまず最初に行うのが葬儀社への連絡です。病院で亡くなった場合、霊安室にいられる時間は限られているため、速やかにご遺体を搬送・安置してもらう必要があります。

葬儀社が決まっていない場合はインターネット検索や、病院・施設内に設置されている葬儀社のパンフレットなどから見つけます。なかには病院から紹介される場合もありますが、他に葬儀を依頼したい葬儀社があれば、必ずしも依頼する必要はありません。

また搬送と安置だけを依頼し、その間に改めて葬儀を依頼する葬儀社を探すことも可能です。

搬送・安置

葬儀社の寝台車が到着したら、ご遺体を安置場所へ搬送します。法律上、逝去後24時間は火葬できないため、最低1日はご遺体を安置する必要があります。

主な安置場所には自宅、葬儀社の安置室、遺体安置施設などがあります。安置場所を決める際は、自宅に安置するスペースがあるか、面会や付き添いが可能な施設かなどを考慮して決定しましょう。

※参照:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)-厚生労働省

葬儀社との家族葬の打ち合わせ

ご遺体の安置後、葬儀社の担当者と具体的な葬儀内容を打ち合わせます。主な決定事項には以下のような項目が挙げられます。

- 喪主の決定

- 葬儀の日程と場所

- 葬儀のプラン

- 宗教・宗旨宗派

- 祭壇や棺などの種類

- 料理や返礼品の内容 など

このタイミングで担当者に家族葬を執り行い旨を伝えて、適切なプランを提案してもらいましょう。

また菩提寺がない場合には、葬儀社に相談すれば、宗旨宗派に沿った僧侶を紹介してくれる場合もあります。地方によっては、葬儀に独特の風習やしきたりがある場合もあります。地域の葬儀社ならしきたりや風習についても熟知しているので、分からないことがあれば遠慮なく葬儀社に聞いてみましょう。

葬儀日程の連絡

葬儀の日程が確定したら、参列してほしい近親者に速やかに連絡します。

近親者以外の関係者には、この時点で訃報のみを伝え「故人の遺志により葬儀は近親者のみで執り行います」と参列辞退を明確に伝えておきます。近年では、参列にあたっての香典や供物を遠慮してもらうことも多くなっています。

香典などを辞退する場合は、葬儀日程の連絡の際に合わせて伝えるようにしましょう。

納棺

納棺とは通夜の前に故人のお体を清め、死装束を着せ遺族の手で棺に納める儀式です。

故人の愛用品などを「副葬品」として一緒に納めることができますが、金属やガラスなど燃えないもの、水分が多いものなどは入れられないため、事前に葬儀社に確認しましょう。

通夜

通夜は17時ごろから受付を開始し、18時ごろに開式するのが一般的です。

開式後は主に僧侶による読経、焼香、喪主挨拶という流れで進行していきます。式の後には「通夜振る舞い」として会食の席が設けられますが、家族葬では省略されることもあります。

告別式

通夜の翌日には基本的に告別式を執り行います。

家族葬の場合、規模は小さいものの一般葬と流れは同様です。僧侶の読経、弔辞・弔電の紹介、焼香、喪主の挨拶などが主な内容となります。

式の最後には、棺の蓋を開けて祭壇の花を棺に入れる最後のお別れを行います。

出棺

告別式後は棺を霊柩車に乗せて火葬場へ向かいます。

喪主が位牌、遺族が遺影を持ち、近親者で棺を運びます。棺を霊柩車に乗せたら喪主が挨拶をして出棺となります。近親者は自家用車やバスに分乗して火葬場に向かうのが一般的です。

火葬

火葬場に到着後、火葬炉の前で「納めの儀」と呼ばれる最後の読経と焼香を行います。

火葬には約1時間〜1時間半かかるため、その間は控室で待機します。火葬後、ご遺骨を骨壷に納める骨上げを行い、一連の儀式が終了となります。

その後は「精進落とし」と呼ばれる会食を行います。火葬の間に会食をする地域もあります。

関連記事

家族葬の流れ|一般の葬儀との違いや注意点も解説

本記事のポイント家族葬は参列者を近親者のみに絞った葬儀形式→多くの参列者の対応に追われずゆっくり見送りができる特徴がある家族葬の流れは従来の葬儀と大きくは変わらないが、どこまでの関係の方を呼ぶか...

続きを読む

家族葬に呼ぶ参列者の範囲

参列者の範囲に厳密なルールはないため、故人との関係性をもとに遺族が判断します。一般的には故人の配偶者、子、親、兄弟姉妹とその家族(2親等以内)までを呼ぶことが多いでしょう。

血縁の近さだけでなく、故人が生前親しく付き合っていた友人や、遠い親戚でも特に親交が深かった方など、遺族が「この人にはお別れに立ち会ってほしい」と思う方を呼ぶことが大切です。

声をかけるか迷う近親者がいる場合は、特別な事情がない限り連絡をした方が後のトラブルを防ぎやすいでしょう。「なぜ呼んでくれなかったのか」という不信感を生まないよう、慎重に検討する必要があります。

家族葬のメリット

家族葬には、一般葬にはないさまざまなメリットがあります。そのメリットを最大限に活用できるように内容を理解しておきましょう。

葬儀費用を抑えられる

家族葬は一般葬に比べて参列者が少ないため、結果的に総額費用を抑えやすくなります。

参列者が少ないと小規模な斎場に収まるため、斎場利用費が抑えられるでしょう。飲食費や返礼品費に関しても参列者の人数分しかかからないため、一般葬と比較して削減できます。

受付などのスタッフの人件費に関しても、最小限に抑えることが可能でしょう。

お別れの時間を落ち着いて過ごせる

一般の参列者がいないことから、遺族は参列者への挨拶や対応に追われずに済みます。精神的・身体的な負担が軽減されるため、故人との思い出を語り合ったり静かに偲んだりする時間にあてられるでしょう。

また、気心の知れた人たちだけが集まるため、落ち着いた温かい雰囲気の中で故人を見送れる点もメリットといえます。

自由度の高い葬儀を執り行える

家族葬は世間体や形式にとらわれる必要が少ないため、故人らしさや遺族の想いを反映した自由な形式の葬儀を行いやすいとされています。

例えば故人が好きだった音楽を流したり、思い出の写真や愛用品を飾るコーナーを設けてみたりと、様々な点で工夫することができます。

家族葬のデメリット

家族葬には、メリットだけではなくデメリットもあります。デメリットも理解して検討しましょう。

呼ばれなかった人のなかには不満を抱く人もいる

故人の友人・知人が、葬儀に呼ばれなかったことで「ちゃんと見送りたかった」「なぜ教えてくれなかったのか」と不満や深い悲しみを抱く可能性があります。

そのため葬儀に呼ばない方にも訃報の連絡は早めに行い、「故人の遺志により、葬儀は近親者のみで執り行わせていただきます」と丁寧に説明します。きちんと説明して理解を求めることが大切です。

葬儀後の弔問客が増えることがある

葬儀に参列できなかった方々が、後日と自宅へ弔問に訪れることが想定されます。

葬儀後も四十九日法要の準備や各種手続きで忙しい中、弔問客への対応が続くと、遺族にとって負担となることが想定されます。さらに弔問を受ける場合は、あらかじめ返礼品などを準備しておく必要があります。

もし弔問を辞退したい場合は訃報連絡の際に、弔問辞退の旨を明確に伝えておきましょう。

香典の金額が少なくなる

家族葬は参列者が少ないことから、いただく香典の総額も少ない傾向にあります。

一方、一般葬では参列者が多く、香典収入で葬儀費用の一部を賄うことも可能です。つまり自己負担額の観点では一般葬と家族葬は変わらない、あるいは増えるケースも想定されるでしょう。

そのため家族葬では香典収入をあまりあてにせず、自己資金で賄える範囲で葬儀の予算を立てることが重要です。

家族葬には「費用を抑えられる」というメリットがありますが、それだけでなく最終的な収支バランスも考慮するようにしましょう。

※参照:大切な葬儀で料金トラブル発生!-後悔しない葬儀にするために知っておきたいこと-独立行政法人 国民生活センター

家族葬を依頼する葬儀社の選び方

家族葬を依頼する際の葬儀社の選び方には主に以下が挙げられます。

基本的には、一般葬も家族葬も、葬儀社の選び方は同じです。地域の実情に詳しい葬儀社の中から、複数選んで見積もりをとってみましょう。

見積もりは安くみえても、実際にはオプションで追加になるケースもありますので、プランに含まれるものと別途必要なもの、加算になる場合の例を、丁寧に説明してくれる葬儀社がいいでしょう。また、総額を初期段階で明示してくれるかも併せて確認します。

遺族の気持ちに寄り添わず、契約を急かすような葬儀社も避けるべきでしょう。葬儀自体に対する満足度も葬儀社によって変わってきます。遺族の希望をしっかりヒアリングし複数の選択肢を提示してくれるなど、柔軟な対応力があるのか見極めておきたいところです。

葬儀社は1社だけで即決せず、2~3社から見積もりを取得して比較する方が、地域の実情や費用相場をより把握することができます。

関連記事

葬儀社の選び方や選ぶタイミングは?3つのポイントを解説

本記事のポイント納得のいく葬儀社を選ぶには見積もりをよく確認する→追加が発生した場合の金額まで明示してもらう事前に遺族が希望する葬儀がその葬儀社で実現できるのか確認事前に遺族が希望する葬儀の形式...

続きを読む

家族葬に参列する際のマナー

ここからは、家族葬に参列する方に向けた注意点を解説します。一般葬とは異なる部分も多いので、ポイントを押さえておきましょう。

香典

遺族から香典辞退の連絡があった場合は、その意向を尊重し、香典を持参しないのがマナーです。

辞退の連絡が特にない場合は、一般の葬儀と同様に香典を用意します。金額の相場も基本的には一般葬と変わりません。

当日受付で辞退を知らされた場合は、無理に渡さずに持ち帰るようにしましょう。

服装

家族葬に呼ばれた際は平服などの指定がない限り、一般の葬儀と同じく喪服を着用します。

平服と指定された場合は、ダークスーツや地味な色のワンピースなどの略喪服を着用しましょう。男女別の略喪服の服装は以下になります。

| 男性 | 光沢のないブラックスーツ、白いワイシャツ、黒いネクタイ、黒い靴下、黒い靴 |

| 女性 | 光沢のない黒のアンサンブルやワンピース、黒いストッキング、黒い靴 |

原則身内以外は参列しない

家族葬は限られた少人数のみで開かれるお葬式です。招待されていない人は、基本的に参列は控えるようにしましょう。

具体的には、訃報連絡に「参列不要・参列辞退」と記載されている場合や、日時や場所など葬儀の詳細が記されていない場合は参列を控えます。

参列すべきか判断に迷う場合は、自己判断で会場へ向かうのではなく、遺族に問い合わせて意向を確認します。

まとめ

家族葬は、費用を抑えつつ、故人との最期の時間を心ゆくまで静かに過ごせる、現代のニーズに合った葬儀形式です。

その一方で、参列者の範囲を巡る人間関係のトラブルや、葬儀後の対応、費用負担の問題など、事前に理解しておくべき注意点も存在します。

後悔のないお別れにするためには、故人の遺志や家族の想いを大切にしながら、関係者と十分に話し合うことが不可欠です。

いざという時に慌てないよう、元気なうちから葬儀について情報を集め、信頼できる葬儀社を見つけておくなど、事前の準備をおすすめします。

花籠をお届け致します。

こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より

提供しております。

葬儀の費用を抑えるためのポイント

「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。

そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。

「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」

「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」

「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」

そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。

関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて

依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...

続きを読む

安心葬儀 ご利用の流れ

-

ステップ1

お客様センターまでお電話ください

安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。

-

ステップ2

ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介

お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。

もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。

-

ステップ3

葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定

葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。

※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

- 急いで葬儀社を手配したい

- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい

- 葬儀の費用相場を知りたい

- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

安心葬儀おすすめプラン

安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

家族葬といっても、家族2~3名から親戚を含めて20名程度とさまざま。言葉の定義はありませんので、訃報を伝えるべき人には連絡し、参列の希望を聞いたうえで規模感を判断した方が良いでしょう。