四十九日とは?意味や日付の数え方、四十九日法要について解説

本記事の結論

- 四十九日は故人が極楽浄土へ行けるかどうかの審判の日なので法要を行う。

- 四十九日までは忌中、四十九日で忌明けとなる。

- 四十九日法要には、本位牌や仏壇の用意が必要。

- 遺骨をお墓に納めるのは、四十九日が過ぎてから。

故人が亡くなってから”49日目”は、「四十九日」と呼ばれる仏教で重要な意味のある日です。そのため、一般的に「四十九日法要」を執り行いますが、なぜ法要をしなければならないのか、その理由まで知っている人は多くはないでしょう。

「四十九日」にはどのような意味があるのか、「四十九日法要」にはどんな準備が必要なのか、法要に掛かる費用の相場も合わせて詳しく解説します。

仏教でいう四十九日の意味

故人が亡くなってから49日目を、仏教では「四十九日(しじゅうくにち)」と呼び、重要な日としています。なぜ49日目という中途半端にも思える日が重要なのでしょうか。

四十九日は故人の審判の日

仏教の中でも「輪廻説」によると、死の瞬間のことを「死有」、次の生を受ける瞬間を「生有」、その間の期間を「中有」といいます。

中有は中陰ともいい、亡くなってから四十九日までの間のことをいいます。四十九日までは、7日ごとに王による裁きがあり、浄土に往生できるかどうかが決まるとされ、遺族は忌み慎みの生活をしながら、七日ごとに供養を行うことが大切であると考えられています。

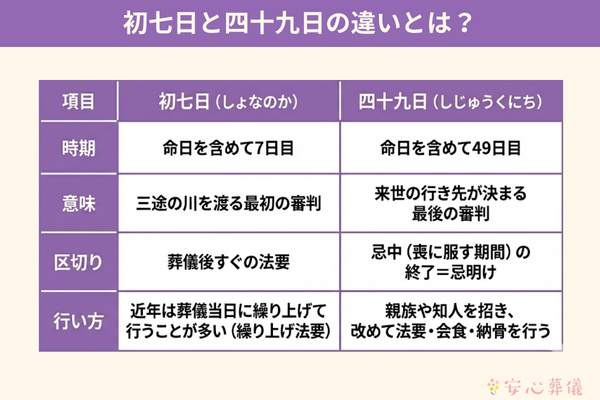

そのため、「故人の審判がうまく行くように」と7日ごとに法要を行っていましたが、現代では第1回目の審判の日である初七日と、最終審判の日にあたる四十九日のみ法要を行うのが一般的です。

初七日は葬儀からあまり日程の余裕がないので、近年は火葬の後、葬儀当日に初七日法要までを済ませてしまうことが多くなりました。そのような背景から、四十九日法要は、葬儀後初めての法要となっています。

初七日は故人が三途の川に到着し、激流か緩流のどちらを渡るかが決まる最初の裁きの日です。一方、四十九日は来世の行き先が決定される日です。 スタートとゴールのような違いがあるからこそ、四十九日は「忌明け」という一つの区切りとして、より盛大に法要を営む習わしがあります。

関連記事

初七日はいつ行うべき?法要の準備や流れも紹介

「初七日」はその名前から、亡くなってから7日目の法要ということで知られています。しかし、7日目に催すことは少なく、名前と現実に食い違いがあります。 また、実際にどんなことをするのか、費用がどれ...

続きを読む

四十九日の数え方・呼び方

四十九日というからには、亡くなった日から49日後だと考える人も多いでしょう。しかし仏教では、亡くなった当日を1日目として数えます。

そして7日ごとに呼び方があり、昔はそのたびに法要が行われていました。この全7回の法要をまとめて「七日法要(なのかほうよう・なぬかほうよう)」と呼びます。

【七日法要の呼び方】

| 初七日 | しょなのか・しょなぬか | 死去から7日目 |

| 二七日 | ふたなのか・ふたなぬか | 14日目 |

| 三七日 | みなのか・みなぬか | 21日目 |

| 四七日 | よなのか・よなぬか | 28日目 |

| 五七日 | いつなのか・いつなぬか | 35日目 |

| 六七日 | むなのか・むなぬか | 42日目 |

| 七七日 | なななぬか・しちしちにち・しじゅうくにち | 49日目 |

七日法要は、四十九日法要で終わります。四十九日までは「忌中(きちゅう)」と呼び、遺族が故人のために祈る期間と考えてください。そして、四十九日で忌中が終わることを「忌明け(きあけ)」と呼びます。

同じ仏教でも、一部の宗派では、35日目の審判を最後として「三十五日法要」で忌明けとなります。また、死後の審判があるとは考えていない宗派や地域もあり、その場合は七日法要は一切行いません。

四十九日には何をする?

仏教では重要な日に当たる四十九日ですが、遺族は具体的に何をしたらよいのでしょうか。四十九日までの過ごし方や準備しておきたいこと、四十九日を終えた後にすべきことも合わせて紹介します。

関連記事

忌中・喪中にやってはいけないこととは?

忌中・喪中に控えなければならないこととは、どのようなものでしょうか。 派手なことはできるだけ控え、作法を守った上で過ごすことが大切です。 今回の記事では、忌中・喪中の意味や、した方がよいこと...

続きを読む

四十九日までの過ごし方

葬儀から四十九日までの忌中の期間は、結婚式などのお祝い事への出席、年始の挨拶、神社へのお参りは控えましょう。引っ越しや旅行、飲み会への参加も、避けた方がよいでしょう。

「後飾り壇(あとかざりだん)」と呼ばれる専用の祭壇を設置する場合、遺骨と位牌、写真などを安置します。忌中に弔問客が訪れた際には、後飾り壇でお参りしてもらいます。

葬儀の参列者が記帳した芳名帳や香典帳などの葬儀関係の書類は、なるべく早いうちに整理しておきましょう。忌明けに香典返しを送る際や、今後の法要の連絡などに役立ちます。

できれば、故人の遺品も整理しておきます。故人の日記や住所録、故人宛の手紙などのほか、相続に関する書類が出てくることもありますので、同じ場所にまとめて保管しておきましょう。

四十九日法要の準備

親族や菩提寺の住職と相談して、四十九日法要の日程を決めます。「四十九日が平日で集まりにくい」などの事情があれば、前倒しをしても構いません。ただし、後ろにずらすのはよくないとされています。

会場は、自宅や菩提寺で大丈夫です。参列者が多い場合には葬儀会館などを借りることもあります。基本的に、法要は親族中心で行われます。

開催の案内を受け取ったら、遠縁であってもできるだけ参加したいものです。高齢のため参列が難しいといった事情があれば、欠席もやむを得ないでしょう。

また出欠については、往復はがきでの案内があった場合は、返信用はがきで連絡します。LINEやメール、電話を連絡手段として利用するケースもあります。参加の連絡は、四十九日法要の2週間前までには連絡します。

四十九日法要では、参列者への返礼として「引き物」を用意します。法要後には「お斎(おとき)」と呼ばれる会食を行うのが一般的なので、その手配もしておきましょう。

引き物には水引をかけて、「志(こころざし)」または「粗供養(そくよう)」「満中陰志(まんちゅういんこころざし)」の表書きを付けます。デパートやセレモニーショップで注文をすれば、水引や表書きが印刷された弔事用掛け紙をかけてくれるでしょう。

関連記事

後飾りとは?白木の位牌などの処分方法についても紹介します

葬儀・火葬が終わると、お骨は自宅に持ち帰って「後飾り」と呼ばれる祭壇に四十九日までの間安置されます。 本記事では、後飾りとは何か、入手や処分の方法、位牌などについて紹介します。 後飾りとは?...

続きを読む

四十九日法要の当日

当日はどのような手順で進むのか、施主と参列者それぞれの服装マナー、準備と合わせて解説します。

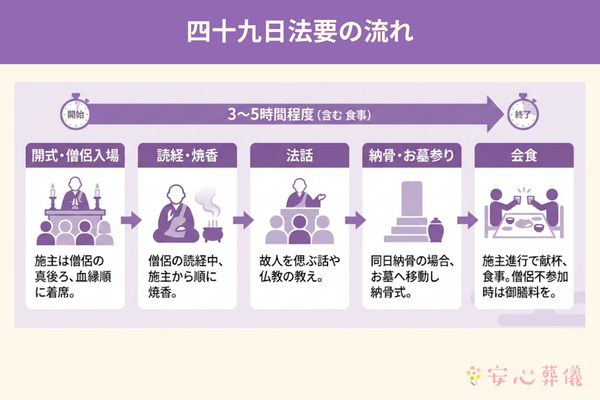

法要の規模や地域によりますが、一般的な流れは以下の通りです。全体の所要時間は、会食まで含めると3〜5時間程度を見ておくとよいでしょう。

- 開式・僧侶入場

施主と参列者が着席し、僧侶を迎える。施主は僧侶の真後ろ、続いて血縁の深い順に座るのが基本。 - 読経・焼香

僧侶による読経が行われる。読経の最中に焼香の案内があるため施主から順に焼香を行う。 - 法話

読経後、僧侶より故人を偲ぶお話や仏教の教えについての法話がある。 - 納骨・お墓参り

納骨を同日に行う場合、法要後にお墓へ移動して納骨式を行う。 - 会食

施主が進行役となり、献杯をして食事をいただく。僧侶が参加しない場合は、このタイミングで御膳料を渡す。

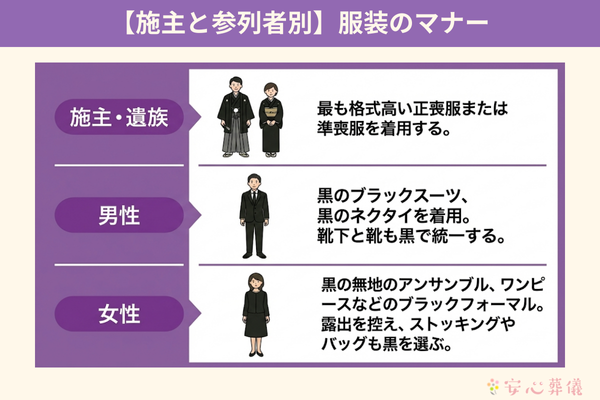

【施主と参列者別】服装のマナー

四十九日は忌明けの大切な法要になるため、親族は原則、喪服を着用します。

参列者は準喪服または略喪服を着用します。案内状に「平服でお越しください」とあっても、普段着ではなく「略喪服(ダークスーツや地味な色のワンピース)」を指すことがほとんどです。また、施主よりも格式が高くならないよう配慮しましょう。

関連記事

平服とは?法事・お別れ会での服装を解説

法事やお別れ会の案内状に「平服でお越しください」という記載があったら、具体的にどんな服装を着ていけばよいか迷ってしまうことはないでしょうか? 今回の記事では、平服とは何か、普段着との違いについ...

続きを読む

当日の持ち物と準備

四十九日法要に参列する際には、香典を持参します。四十九日法要に参加する人は基本的に近しい関係者が多いので、香典の金額は1万円~3万円が相場です。表書きは「御香典」「御仏前」または「御佛前」です。

四十九日を境に、葬儀で使った白木の位牌から、本位牌に切り替えます。そのため四十九日法要には白木位牌と本位牌を持参し、位牌に宿った故人の魂を移す「魂入れ」をしてもらいます。

すでにお墓がある場合は、四十九日法要と一緒に納骨法要を行い、遺骨をお墓に納めます。

法要後は、「お斎」と呼ばれる会食の場を設けます。僧侶が同席しない場合には、「御膳料」として5000円~2万円程度を包んで渡しましょう。

四十九日法要のお布施は、地域の慣例や付き合いの度合いにもよりますが3万円~5万円程度、納骨法要も同時に行った場合は5万円~10万円程度が相場とされています。法要が終わった後か、お斎の後で僧侶が退出する時に渡しましょう。

四十九日法要にかかる費用の相場まとめ

四十九日法要を行うには、会場費やお布施、会食費などさまざまな費用がかかります。全体の予算を把握しやすくするために、項目ごとの相場をまとめました。

| 費用項目 | 金額相場 | |

| 会場費 | 0~5万円程度 | 自宅やお寺で行う場合は不要なことも多いが、ホテルや斎場を利用する場合は使用料がかかる。 |

| お布施 | 3~5万円程度 | 読経のお礼として僧侶に渡す。納骨法要も行う場合は、さらに3万円~5万円程度を追加して包むのが一般的。 |

| お車代 | 5千~1万円程度 | 僧侶に足を運んでもらう場合に必要。 |

| 会食費(お斎) | 1人 3千~1万円程度 | 参列者の人数分必要。僧侶が辞退された場合は、代わりに「御膳料(5,000円~2万円)」を包む。 |

| 香典返し | 2~5千円程度 | いただいた香典の1/3〜半額程度が目安。会食費と合わせて検討する。 |

これらを合計すると、法要の規模にもよりますが、10万円〜30万円程度(+香典返しの費用)を目安に準備しておくと安心です。地域や菩提寺との付き合いによっても異なりますので、事前に親族や詳しい方に確認することをおすすめします。

四十九日を終えた後

四十九日が終わって忌が明けたタイミングで、香典返しや形見分けを行います。香典返しは、葬儀のときに受け取った香典に対しての半額程度の品を贈る「半返し」が一般的です。

近年は都市部を中心に、葬儀当日に香典返しの品を持ち帰ってもらう「当日返し」をすることも増えてきました。

四十九日法要に参加してもらった方は、葬儀とは別に香典を受け取るので、それに対する香典返しの準備も必要です。

関連記事

香典返しのマナーとは?金額相場についても解説

香典を受け取ったら、香典返しを贈るというのは、誰もが知っていることだと思います。 しかし、いざ自分が喪主や喪家の立場となると、いつ贈ればいいのか、どれくらいの額にすれば失礼がないのか、宗教・宗...

続きを読む

四十九日法要までに必要なもの

四十九日を境に、位牌は白木のものから漆塗りの本位牌に変わります。また後飾り壇を片付けて、仏壇に位牌を安置することになります。

本位牌や仏壇など、四十九日までに用意しなければならないもの、必要な期間や金額の相場を紹介します。

本位牌(ほんいはい)

葬儀で使った白木の位牌は仮のものなので、四十九日以降は黒塗りか唐木などの本位牌にしなければなりません。

本位牌には、仏教界での新しい名前となる「戒名(かいみょう)」、没年月日、生前の名前である「俗名(ぞくみょう)」などを記します。

本位牌の作成には1~2週間程度かかるので、早めに注文しましょう。大きさや材質にもよりますが、1万円~5万円程度が相場となっています。

位牌を用意する際に必要な知識は以下の記事でも取り上げていますのであわせてご覧ください。

関連記事

位牌の相場や選び方とは?宗派による違いや準備のタイミングを紹介します

身近な方が亡くなると、仏教では多くの場合、位牌を用意して仏壇に祀ります。 位牌を見たことがあっても、実際にどのような意味があるのか把握されている方は少ないでしょう。 この記事では、位牌の持つ...

続きを読む

仏壇

四十九日以後は、位牌を仏壇に置いて毎日の供養を行います。仏壇には、家具のように大きな床置きのもの、家具などの上に置ける上置き仏壇、洋風のモダン仏壇などのタイプがあります。

床置き仏壇の価格は、材質や細工によってかなりの幅があり、50万円~150万円が相場となっています。

上置き仏壇の相場は30万円程度ですが、上置き仏壇の中には、さらにサイズを小さくしたミニ仏壇と呼ばれるタイプもあり、おおよそ2万円~10万円が相場となっています。

モダン仏壇には、現代の生活スタイルに合わせて、床置き、上置き、壁掛けとさまざまなタイプがそろっています。価格としては10万円~100万円程度と考えてよいでしょう。

仏壇は仏具店で購入できますが、注文してから配送までには早くて3日程度、長ければ1週間以上かかります。オーダーで作ってもらう場合は、2~3カ月かかると考えておきましょう。

関連記事

仏壇を置く際の正しい向きとは?宗派ごとの違いも紹介します

仏壇を用意する際には、自宅の「どこ」に「どの向き」で設置するかについて考える必要があります。 仏壇の向きには意味があるとされていて、設置しやすいなどの単純な理由で決めてよいわけではありません。...

続きを読む

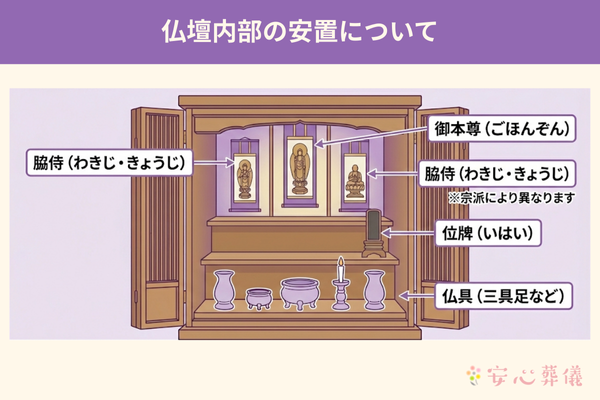

本尊(ほんぞん)・脇侍(きょうじ・わきじ)

仏壇を新しく設置する場合には、安置する仏様も新しくお迎えしなければなりません。一般的には、仏壇の中心に据える本尊と、その両脇に控える脇侍の3体を1セットにして安置します。

宗派によってお迎えする本尊や脇侍が異なるので、菩提寺に確認しましょう。仏像ではなく、掛け軸型の絵像を用いることもありますし、仏壇のサイズが小さい場合は脇侍を省略して本尊1体のみにすることもあります。

仏像や絵像は、購入しただけでは意味がありません。仏像や絵像に魂を入れるための「開眼法要(かいげんほうよう)」と呼ばれる仏事を行う必要があります。

四十九日に合わせて新しく仏壇を用意した場合は、本尊や脇仏の像を四十九日法要に持参し、僧侶に開眼法要をお願いするのが一般的です。

仏像の価格の相場は、大きさや材質によってかなり幅が広く、1尊体2万円~200万円です。掛け軸型の場合は、3尊体セットで2000円~1万円程度となっています。

納骨先

四十九日を過ぎたら、遺骨は墓に納めます。もちろん、そのまま自宅に置いていても法的には問題ありません。墓を検討する間、菩提寺の納骨堂に預かってもらう場合もあります。

新たに墓を購入する場合、墓地の見学から墓の完成まで、早くても3カ月程度かかると考えましょう。そのため一周忌法要や三回忌法要などのタイミングで納骨法要を行うことも多くなっています。

近年では、都市部を中心に納骨堂の利用も増えてきました。室内に小さな墓石を建てる形式やロッカー式、棚式など、納骨堂には多様なスタイルがあり、契約すればすぐに納骨できるところも多くなっています。

一般的な墓地に墓を建てるなら、墓地代と墓石の費用を合わせて100万円~350万円程度が相場です。納骨堂なら20万円~50万円ほどとなり、他家の遺骨と一緒に納める共同墓・共同納骨堂なら、相場は3万円~50万円程度となっています。

すでに墓がある場合も、納骨前の準備は必要です。具体的には、墓石や墓誌に故人の名前や没年月日を刻んでおかなければなりません。

墓石や墓誌への追加彫刻は、石材店や墓地の管理事務所に依頼します。彫刻には1カ月ほどかかるため、早めに依頼しましょう。

追加彫刻の費用は4万円~5万円程度が相場です。墓石の配置によって現地での彫刻が難しい場合、墓石を石材店に運んで彫刻することになるので、彫刻費とは別に運搬費が掛かることもあります。

関連記事

納骨式に掛かる費用相場とは?費用を安く抑える方法を紹介します

葬儀が終わった後、一般的には四十九日前後のタイミングで遺骨をお墓へと納めます。 葬儀は仏式で行う家庭が多い現状の中で、遺骨をお墓へ納めるときも仏式の「納骨式」を行うケースが多く見られます。 ...

続きを読む

まとめ

仏教の考え方では、四十九日は故人があの世での行き先を審判される大切な日です。そのため、遺族は四十九日法要を行い、故人が浄土へ行けるよう祈願します。

四十九日を境に忌が明けるため、遺族の過ごし方も変わりますし、仏壇や本位牌を用意したり、遺骨を墓に納めるための準備も必要です。滞りなく行おうとすると、かなり忙しくなるかもしれません。

四十九日法要は故人の冥福を祈るものですが、遺族が悲しみをまぎらわせ、心を癒やすためと考えることもできます。可能な範囲でしっかりと営んで、悲しみから立ち直っていきましょう。

花籠をお届け致します。

こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より

提供しております。

葬儀の費用を抑えるためのポイント

「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。

そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。

「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」

「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」

「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」

そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。

関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて

依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...

続きを読む

安心葬儀 ご利用の流れ

-

ステップ1

お客様センターまでお電話ください

安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。

-

ステップ2

ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介

お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。

もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。

-

ステップ3

葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定

葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。

※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

- 急いで葬儀社を手配したい

- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい

- 葬儀の費用相場を知りたい

- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

安心葬儀おすすめプラン

安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

「四十九日法要のほうが準備が大変だった」という印象を持たれる方は少なくありません。葬儀は葬儀社が決まればすぐに、手配や準備を行ってくれますが、法要は寺院手配から会場の手配、引き物の手配、お礼状の手配等、ほとんどのことを残された家族のうち基本的にはひとりで行わなくてはいけないからです。