法事の意味と回数とは?法要との違いや種類、準備の進め方を解説

本記事の結論

- 法事は故人の追善供養のために家族や親族が集まる儀式を指す

- 「法要」は僧侶による読経と焼香を行う儀式のみを指すが、「法事」は法要後の会食を含める

- 三十三回忌をもって「弔い上げ」として、年忌法要を終了するのが一般的

- 法事の準備には会場の手配、寺院への連絡、案内状の発送などがある

「法事という言葉は聞いたことはある」

「法事では何をするのか何となくは分かっている」

こういう人は多いと思いますが、いざ自分が施主となって法事を取り仕切る立場になったら、何をすればいいのか、誰を呼んだらいいのかなど、具体的な部分まで詳しく知っていると自信を持って言える人はあまり多くないのではないでしょうか。

すでに何度も法事の経験があればよいのですが、初めて施主を務めるという人は、不安なことばかりでしょう。

この記事では、経験のない人でも滞りなく法事を営めるように、必要な知識や情報を分かりやすく解説します。

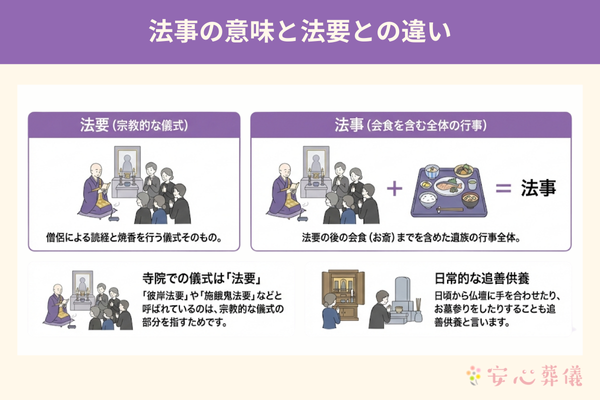

法事の意味と、法要との違い

「法事」と「法要」という二つの言葉があります。それぞれ同じような意味で、どちらも故人の追善供養のために家族や親族が集まる儀式のことです。

法事の席では僧侶には読経をしてもらい、参列者は焼香をし、手を合わせることで故人を供養します。

その後、お斎(とき)と呼ばれる会食を行い、故人を偲びます。

また日頃から仏壇に手を合わせたり、お墓参りをしたりすることも追善供養と言います。日常的に行える供養の一つです。

法事と法要の違い

「法事」と「法要」。この二つの言葉は同じ意味のようで、若干ニュアンスが異なります。僧侶による読経と焼香を行う儀式のことを「法要」、法要の後の会食までを含めた場合は「法事」と読んで区別します。

つまり、宗教的な儀式の部分は「法要」、会食なども含んだ遺族の行事として捉える場合は「法事」と呼ぶのが、言葉の持つ本来の意味に合った呼び方だと言えます。

寺院に檀家や信者が集まって行われる儀式が「彼岸法要」や「施餓鬼法要」などと呼ばれているのはそのためです。

お盆やお彼岸に僧侶を招いて読経を行うことも「法要」と表現されます。

仏教以外の法事に当たる儀式について

仏教以外の宗教でも、法事に当たる儀式、つまり故人の冥福を祈るための儀式が行われます。

神道では、法事に当たる儀式のことを「霊祭」や「式年祭」と呼んでいます。故人が亡くなった日から数えて10日ごとに、霊祭を行います。十日祭が仏式でいう初七日、五十日祭が四十九日に当たり、自宅や斎場などで霊祭を行います。五十日祭の次が百日祭、その後は一年祭、三年祭、五年祭、十年祭と続いて行きます。

キリスト教のカトリックでは、追悼ミサと呼ばれ、死後3日目、7日目、30日目に、教会に親族や知人、友人を招いてミサを催します。その後は、「帰天記念日」と呼ばれる命日に追悼ミサが行われます。

一方、プロテスタントでは、死後から1週間、10日目、1カ月目のいずれかの日に自宅や教会で記念集会を行います。その後は、1年目、3年目、5年目、7年目の「召天記念日」に教会で追悼の記念集会を行うことが多いようです。

法事の回数と種類とは

仏教では、いつ・どんな法事を行うのか、また、法事はいつまで続くのか、詳しく解説します。

中陰法要

仏教では、人が亡くなると49日間は現世と冥土の間をさまよっているとされています。

この亡くなって次の生を得るまでの49日の期間は「中陰(ちゅういん)」と呼ばれ、49日後に閻魔大王の審判が下り、来世の生きる世界が決まります。ですから、遺族はこの期間に手厚く故人を供養して、よい世界に行けるよう祈り続けるのです。

古代インドの輪廻転生の考えに基づいた中陰、また中国に起源をもつ「十王経」の影響を受け、日本では「十王信仰」が広まりました。十王信仰によると、故人は7日ごと、百箇日、一周忌、三回忌に十人の王の審判を受けることになるのですが、遺族の追善供養によって地獄に落ちるのを免れ、よりよい世界に行くことができるとされています。

遺族は「忌日(きじつ)」(亡くなった日)から7日おきに「中陰法要」または「忌日法要」と呼ばれる法要を、以降三十三回忌まで「年忌法要」を行い、故人や先祖を供養します。

中陰法要を営む日は以下の通りです。

| 初七日(しょなのか/しょなぬか) | 7日目 |

| 二七日忌(ふたなのか/ふたなぬか) | 14日目 |

| 三七日忌(みなのか/みなぬか) | 21日目 |

| 四七日忌(よな のか/よなぬか) | 28日目 |

| 五七日忌(いつなのか/いつなぬか) | 35日目 |

| 六七日忌(むなのか/むなぬか) | 42日目 |

| 七七日忌(なななのか)/四十九日(しじゅうくにち) | 49日目 |

初七日(しょなのか/しょなぬか)7日目

初七日には、僧侶に読経をお願いし、遺族や親族、友人や知人も招きます。

本来は、亡くなった日を含めて死後7日目の中陰法要ですが、現在では、家族や親族などが離れて暮らす場合も多く、参列者の予定を考慮して葬儀当日に初七日を行う繰り上げ初七日、あるいは葬儀式の中で行う式中初七日が増えています。

初七日では、遺族や親族が集まって後飾りの祭壇を用意して位牌、遺骨を安置し、僧侶にお経を読んでもらい、精進落としをいただきます。

以下の記事でも初七日法要について解説していますのでご参照ください。

関連記事

初七日はいつ行うべき?法要の準備や流れも紹介

「初七日」はその名前から、亡くなってから7日目の法要ということで知られています。しかし、7日目に催すことは少なく、名前と現実に食い違いがあります。 また、実際にどんなことをするのか、費用がどれ...

続きを読む

二七日忌から六七日忌

二七日忌から六七日忌まで、7日ごとに自宅で法事を執り行いますが、最近は僧侶のお参りを省略し、遺族のみで行うケースが増えています。

七七日忌(なななのか)/四十九日(しじゅうくにち)49日目

僧侶に読経をお願いします。遺族や親族、友人や知人も招き、法要の後にはお斎をいただきます。

49日は「満中陰」と呼ばれ、この日をもって忌明けとなります。

それまでの白木の位牌を、本位牌に変える魂入れの儀式(開眼供養)を行い、仏壇へ祀ります。仏壇のない家は位牌と合わせて仏壇も用意しなければなりません。

墓地への納骨もこのタイミングで行われることが多いようですが、地域によっては一周忌や三回忌を目安に行います。またお墓がない家は、お墓ができるまで遺骨は自宅に安置しておきます。

百日忌(百箇日 ひゃっかにち))100日目

通常は遺族のみで行われますが、省略されることも少なくありません。

納骨法要など

他にも、遺骨をお墓に納めるときに行う儀式である納骨法要があります。

一般的には四十九日法要の日に実施されますが、新しくお墓を購入するなどで百箇日や一周忌のタイミングで行うこともあります。

また、位牌や仏壇を新しく購入した際やお墓を新しく建てた際には、開眼供養という儀式を行います。

新しく用意した位牌や仏壇、お墓に故人の魂を入れる法要で、魂を迎え入れることで礼拝の対象になるのです。

また位牌の開眼供養には、葬儀の際に作られた白木位牌と新しく作った本位牌の両方を用意します。

関連記事

四十九日とは?意味や日付の数え方、四十九日法要について解説

本記事の結論四十九日は故人が極楽浄土へ行けるかどうかの審判の日なので法要を行う。四十九日までは忌中、四十九日で忌明けとなる。四十九日法要には、本位牌や仏壇の用意が必要。遺骨をお墓に納めるのは、四...

続きを読む

新盆(初盆):四十九日後初めて迎えるお盆

故人が亡くなって四十九日の忌明け後に初めて迎えるお盆のことを「新盆(にいぼん)」または「初盆(はつぼん)」と呼びます。

故人の霊が初めて家に帰ってくるお盆とされているため、通常のお盆よりも盛大に法要を行うのが一般的です。僧侶を招いて読経してもらい、親族や知人を招いて会食を行います。

この際に新盆特有の準備として、清浄無垢を表す「白提灯」を飾ります。これは新盆の年だけ使用し、お盆が終わったら送り火で燃やすか、お寺で供養してもらいます。

なお、四十九日を迎える前にお盆が来た場合は、その年は新盆とせず、翌年のお盆に新盆の法要を行います。

年忌法要

年忌法要は、故人の命日に行う法要のことです。通常は僧侶を招いてお経を上げてもらい、家族以外の近親者も招いて会食などを催します。

年忌法要を営む年は以下の通りです。

- 一周忌

- 三回忌

- 七回忌

- 十三回忌

- 十七回忌

- 二十三回忌

- 二十七回忌

- 三十三回忌(弔い上げ)

一周忌:満1年目

死後ちょうど1年目に行う年忌法要で、友人や知人も招き、僧侶による読経の後は会食となります。一周忌までが喪に服す期間として一般的なため、この一周忌をもって「喪が明ける」とされることも多いです。

一周忌以降の法要は、仏様へ感謝の気持ちを伝え、故人をよりよい世界に導いてもらうための追善供養として行われます。

一周忌については以下の記事でも解説しています。

関連記事

一周忌の意味とは?お布施やお供えなどのマナーも紹介します

一周忌は四十九日以降で、最初に迎える年忌法要です。 家族以外の方を招くことも多いだけに、故人にも、参列される方にも失礼のないように営みたいものです。 この記事では、一周忌を営む意味、その準備...

続きを読む

三回忌:満2年目

2回目の命日に行う年忌法要です。通常は、一周忌同様に僧侶による読経、お斎を行います。三回忌までは親族以外にも故人と縁が深かった人を招くことが多いと言われます。

家族や親戚などを呼んで大規模に行われる場合が多いですが、家族のみで行う場合には、法要後のお礼状などで法要を行ったことを必ず知らせるようにしましょう。

以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

関連記事

三回忌はいつ行う?行う意味や法要の準備、参列マナーを解説

本記事の結論三回忌は「亡くなってから満2年目に到来する祥月命日(亡くなった日)」のこと法要は当日に行うのが理想的だが、手前の土・日曜、祝日などの集まりやすい日に行っても構わない僧侶の読経、焼香、...

続きを読む

七回忌:満6年目

僧侶による読経、法要後のお斎を行いますが、一般的に参加するのは、遺族や親族のみです。

一周忌や三回忌より小規模な形で行われる場合が多いです。

十三回忌から二十七回忌まで

十三回忌から二十七回忌までは、関係が近い遺族のみで行うのが一般的です。また、二十三回忌、二十七回忌については省略されることもあります。

三十三回忌(弔い上げ):満32年目

通常は遺族や親族で行いますが、友人や知人を招くこともあり、お斎で列席者をもてなします。

三十三回忌をもって「弔い上げ」として、年忌法要を終了するのが一般的です。

ただし、宗派や地域によって違いがあり、五十回忌(満49年目)、百回忌(満99年目)、百五十回遠忌(満149年目)の年忌法要を営むところもあります。

法事の準備と流れとは

実際に法事を行う場合の準備や法事の流れについて解説します。

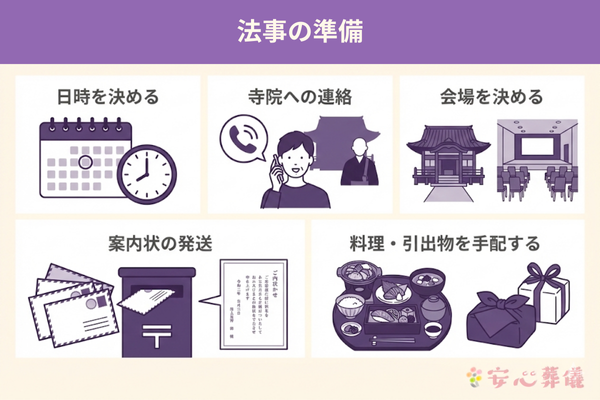

法事の準備

日時を決める

基本的に年忌法要は、故人の命日に行いますが、参列者の都合を考えて、命日に近い休日に前倒しして行うことが増えています。

命日を過ぎて行うことは法事をないがしろにしているようでよくないとされているため、命日よりも前の土・日曜日、祝日を選ぶようにしてください。

土・日曜日や祝日は、予約が集中しやすく、お寺や会場を確保することが難しくなるので早めに連絡して予約しましょう。

寺院への連絡

日時と会場の希望を伝えた上で、寺院に相談しましょう。法事の段取りは施主が勝手に進めるのではなく、僧侶の都合と調整しながら決めて行きます。

会場を決める

自宅、寺院、儀式会場など法事を行う場所を決定します。法要の会場と会食の会場を別にすることも可能です。

案内状の発送

往復はがき、または返信用のはがきを封入した封書などで法事の案内状を送付し、出欠を確認します。親族のみで行うなら、電話連絡でも問題ありません。

料理・引出物を手配する

案内状の返信がそろってきたら、法事の2週間前を目安に、食事や供物、引き物の手配をしておきましょう(おおよそで構いません)。参加人数や食事、引き物の数などの最終確認は1週間前までに済ませます。

位牌・遺影写真・お布施などの準備は、前日までに終わらせましょう。

会食を手配する場合は、法事の会食であることを業者に伝えて、伊勢エビや鯛などお祝いで出されるようなおめでたい食材は避けてもらいます。

また会食は、人数の変更が何日前まで可能かを確認しておきましょう。

一方、引き物には生活実用品や食品など、形が残らない消耗品を選ぶのが一般的で、予算の相場は、2000円〜5000円です。水引は黒白または双銀の結び切りにします。近年は、カタログギフトの利用も増えています。

準備を手伝ってくれた方やお世話になった方への心付けを用意する場合もあるので、必要であれば準備しておきます。

法事の流れ

法事の当日の流れについては、決まった形式があるわけではありません。

ここでは、一般的な法事の流れについて解説します。

僧侶による読経

会場では故人と縁が深い人ほど前に座り、最前列の中央右側には施主が着席します。

場合によっては、施主による簡単な挨拶をした後、僧侶が読経を行います。僧侶から合図があったら、施主を最初にして前方に座っている人から順番に焼香を行います。

参列者による焼香

遺族、親族、参列者の順で焼香を行っていきます。

全員の焼香を読経中に行うのが一般的です。

関連記事

焼香とは?宗派別の焼香作法とマナーを解説

葬儀で行う焼香の手順を知っていますか? 葬儀という大切な場所で、焼香のやり方が分からずに困ってしまう方も多いのではないでしょうか。 今回の記事では、焼香とは何か、作法やマナーなどを紹介します...

続きを読む

僧侶による法話

僧侶による法話を5分ほど傾聴します。仏教に基づいたお話ですが、葬儀の時にくらべて堅苦しくない雰囲気であることが多いです。

施主による挨拶

読経と焼香が終了し、僧侶が退場したら、施主が終了の挨拶を行います。

会食の冒頭で行われることもあります。以下は挨拶文例です。

本日は、ご多用のところご列席いただき、心よりお礼申し上げます。

○○の○○法要に、多くの方々にお越しいただき、故人もさぞ喜んでいることと思います。

今後も故人同様のお付き合い、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

心ばかりではございますが、別室にてお膳をご用意いたしました。

お時間が許します限り、ごゆっくりおくつろぎください。

本日はありがとうございました。

会食

参列者でお斎と呼ばれる会食を行います。

なお、僧侶へのお礼は、法要が始まる前の挨拶のとき、またはお斎が済んだ後に「お布施」「御車代」として渡します。ただし、会食を欠席される場合は、「御膳料」も添えて、法要後帰る前に渡すようにしましょう。

法事の会食費用の相場とは

法事の会食費用の相場は下記の通りです。

・親族以外に会社関係や友人・知人なども出席する場合:約5000円〜1万円

地域によっては、3000円くらいで用意できる場合もあります。一方、ホテルなどグレードの高い会場の場合は、8000円〜1万2000円くらいが妥当です。

・三回忌以降、あるいは親族だけで自宅で行う場合:約3000円〜5000円

会食場所を移すか、仕出し弁当を注文するのが一般的です。

法事・法要に参列する際のマナー

法事は施主だけでなく、参列者にとってもマナーが気になる場です。とくに香典とお供え物については、事前に確認しておくべきルールがあります。

香典の相場

香典の相場は故人との関係性や、法要後の会食に参加するかどうかによって変わります。

| 香典の目安(会食に参加する場合) | |

| 実親・兄弟姉妹 | 1万円〜5万円 |

| 祖父母・その他の親族 | 1万円〜3万円 |

| 知人・友人 | 5千円〜1万円 |

会食を辞退する場合や、夫婦で出席する場合は金額を調整します。また、「4(死)」や「9(苦)」を連想させる金額は避けるのがマナーです。

不祝儀袋の選び方と表書き

水引は黒白、双銀(銀色のみ)が一般的です。関西地方など一部地域では黄白の水引を使うこともあります。

表書きも四十九日までは「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」や「御供物料」と書きます。「御香典」は時期や宗派を問わず使用できます。

お供え物の選び方

香典とは別に、お菓子や果物などのお供え物を持参することも一般的です。金額相場は3,000〜5,000円程度が目安です。

選ばれやすいお供え物は主に以下があります。

| お菓子 | 個包装されていて日持ちするクッキーや和菓子、お煎餅などが望ましい。 |

| 果物 | 円の形は縁に通じるという考えから丸い果物が好まれる。季節の果物の詰め合わせなど。 |

| お酒・お花 | 故人が好きだったお酒やアレンジメントフラワーなどが無難。 |

一方、避けたほうがよいものは主に以下があります。

| 肉・魚 | 殺生を連想させるため、ハムやソーセージなどの加工品であっても避ける。 |

| 日持ちしないもの | 賞味期限が短い生菓子などは管理が難しいため避ける。 |

| 五辛(ごしん) | ニンニクやネギなど、匂いや辛味が強い野菜類も仏教では避ける。 |

当日の持ち物

香典やお供え物以外にも、参列者が当日気をつけるべき持ち物やマナーがあります。

数珠

仏教の法事で必要になります。宗派によって形が異なりますが、参列者の場合は略式数珠と呼ばれる片手にかけて使うタイプで問題ありません。

数珠は個人の分身ともいわれるため、貸し借りはマナーとしては望ましくありません。なるべく自分のものを用意しましょう。

袱紗(ふくさ)

香典袋はそのままバッグやポケットに入れず、袱紗に包んで持参するのがマナーです。弔事では、紺・緑・グレーなどの寒色系または紫色のふくさを使います。紫色は慶弔両用として使えるので便利です。

関連記事

葬式やお通夜でのふくさの包み方とは?ふさわしい色などの選び方も紹介します

葬儀に香典を持参する際、「袱紗(ふくさ)」に包んで持参するのが基本です。 袱紗の存在はなんとなく知ってはいるものの、袱紗の包み方や適した色、マナーなど、詳しくは知らないという方もいるのではない...

続きを読む

ふるまい

当日の到着と挨拶

開始時間の15分〜20分前には会場に到着するようにしましょう。

遅刻は避けるべきですが、早すぎても準備中の施主の負担になることがあります。会場に着いたら、施主に「本日はお招きいただき、ありがとうございます」「ご無沙汰しております」など挨拶をし、このタイミングで香典やお供え物を渡します。

席順と焼香

席順は、祭壇に近い上座が施主や遺族の席となり、友人や知人は入り口に近い下座に座るのが一般的です。

ただ、案内係や施主から指定があった場合は従うようにします。焼香の作法は宗派によって回数などが異なりますが、前の人のやり方に倣うか、心を込めて1回行うだけでも問題ありません。順番が来たら、施主と遺族に一礼してから焼香台へ進みます。

会食中の会話

法要後の会食も供養の一つです。故人の思い出話をすることで、故人を偲びます。大声で騒いだり、遺産相続や病気の話など生々しい話題は避けるのがマナーです。

法事の際の服装とは

四十九日までの中陰の期間は忌中にあたるため、中陰法要の場合は基本的に葬儀と同じように喪服を着用するのがマナーです。

- 男性:ブラックスーツ(ダブル、シングル)、白いワイシャツ、黒いネクタイ・ベルト・靴・靴下

- 女性:長袖のブラックスーツかワンピース、アンサンブル、黒いストッキング、黒パンプス、黒いバッグ、結婚指輪以外のアクセサリーはNG、身に着けるのであればパールのネックレスやイヤリングで2連や3連になっていないもの、マニキュアやネイルはNG

- 子供:学校の制服があれば制服、制服がない場合は黒や紺の服装、靴は学校指定の靴がない場合は白・紺・黒のスニーカーでもOK、汚れているものなどは避ける

一周忌以降の年忌法要の場合も、知人、友人を招くことが多い三回忌までは、中陰法要に準ずるフォーマルな服装を心掛けましょう。

七回忌以降で、参列者も親族のみという場合には、ブラックスーツや黒いワンピースの代わりに、グレーや濃紺の地味な色目のスーツ、またはワンピースを着用しても問題ありません。

まとめ

法事は、遺族や知人、友人が故人の極楽往生を願って催す儀式で「追善供養」とも呼ばれます。仏教の場合は、僧侶による読経と焼香を行った後、お斎と呼ばれる会食をすることもあります。

また、臨終から7日ごとに行う中陰法要と、故人の命日に行う年忌法要とがあり、中陰法要は、7日目の初七日法要と49日目の四十九日法要が重視され、遺族のほかに親族など近親者も招きます。

ただし、初七日法要については、葬儀と同じ日に営むことがほとんどです。

一方、年忌法要は、一周忌・三回忌には親族なども招いて営みます。七回忌以降は規模が小さくなり、一般的には三十三回忌で忌明けとなります。

法事は、故人の冥福のためだけでなく、遺された者同士のつながりを再確認するための場でもあります。核家族社会で法事の規模は縮小傾向にありますが、故人と縁のある人が集まって共に故人を偲び供養することは、宗教的な考えに沿うだけでなく、遺族にとっても心の支えになることでしょう。

花籠をお届け致します。

こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より

提供しております。

葬儀の費用を抑えるためのポイント

「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。

そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。

「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」

「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」

「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」

そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。

関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて

依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...

続きを読む

安心葬儀 ご利用の流れ

-

ステップ1

お客様センターまでお電話ください

安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。

-

ステップ2

ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介

お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。

もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。

-

ステップ3

葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定

葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。

※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

- 急いで葬儀社を手配したい

- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい

- 葬儀の費用相場を知りたい

- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

安心葬儀おすすめプラン

安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

葬儀は葬儀社を決めれば会場や食事、引き物の手配をすべて依頼できますが、法事は寺院との日程調整から食事場所の手配、案内状、引き物の手配などをすべて自分たちで行う必要があります。葬儀後の諸手続きに追われる時期と重なり、「葬儀よりも大変だった」という人も少なくありません。準備はひとりで抱えず、手分けできるようだったら分担して行うと良いでしょう。