葬儀に参列する際のマナーとは?服装や香典に数珠などの基本も紹介します

お葬式には、さまざまなマナーが存在します。亡き人を偲び、遺された家族と悲しみを分かち合うという同じ目的のために、たくさんの人々が式場に集います。だからこそ、そこでは個性の表現を慎み、周りの人と同じ振舞いが求められます。お葬式のマナーが細かくあり、数が多いのはそのためだと思われます。

しかし、細かいマナーがたくさんありすぎて、香典の渡し方や焼香の仕方に不安を感じながら参列される方も少なくないでしょう。

そこで今回は、服装や香典に関することなどを中心に、お葬式に参列する際のマナーを紹介します。

お葬式での服装のマナーとは

お葬式での服装は、喪服の着用が基本です。

ここでは服装に関するマナーを男女別に、身の回りの小物類についても解説していきます。

男性の服装マナー

- 正式な喪服は和装またはモーニング

男性が着用すべきお葬式の正式な喪服は、和装(紋付き袴)あるいはモーニングです。

モーニングを着用できるのは昼間帯のみで、通夜や葬儀・告別式が夕方~夜間帯にかかる場合には不可ですので、注意しましょう。

紋付袴やモーニングは、実際の現場では社葬や団体葬など以外、ほとんど目にすることはありません。

- 礼服用のブラックスーツが一般的

和装やモーニングを着用しなくても、紳士服店などで喪服として販売されているブラックスーツの着用で充分です。これは遺族だけでなく参列者も着用できる幅広いものです。ジャケットは、ダブルでもシングルでも好みで選択できますが、年配の人はダブル、若い人がシングルを着用する傾向にあります。

礼服用のブラックスーツは、漆黒の深さやベンツ(スリット)が入っていない点など、一般のビジネススーツの黒とは異なりますので、一着は準備しておくとよいでしょう。

- 黒ネクタイ

弔事の場面では、黒のネクタイを身に着けます。ネクタイピンやカフスは着用しません。

- 黒靴

靴は、黒の革靴や内羽根式のストレートチップが適切です。ウイングチップのデザインや、ローファーは格下にはなりますが、実際の現場ではこれらの靴もよく見かけます。

- 黒靴下

靴下は、黒色のものを着用します。

- ワイシャツは白無地

ワイシャツは白無地。襟はレギュラーカラーが無難です。ボタンダウンは、カジュアル色が出てしまいますのでフォーマルな場には適しません。

また、ワイシャツは長袖の着用が本来のスタイルです。夏の暑い日であったとしても、可能な限り長袖を着用しましょう。

- 急ぎで通夜に駆け付ける際は平服でも可

仕事先で訃報を聞くなどして、急遽通夜に駆け付けなければならない場合は、喪服の準備が間に合わないこともあるでしょう。そんなときは平服で参列しても構わないとされています。ただし黒や紺やグレーなど、地味で目立たないものを着用しましょう。

アクセサリーは外して、メガネは落ち着いたデザインのものを着用しましょう。時計を着用する際は、文字盤が白黒でベルトが黒といったデザインがシンプルなものを選び、ゴールドなど光沢感があるようなものは避けるようにします。

女性の服装マナー

- 最も格式の高い喪服は洋装(ローブモンタント)か和装(黒喪服+黒帯)

最も格式のある喪服は、洋装ならローブモンタントという襟の詰まった裾の長い黒いドレスですが、一般の人が着用することはほとんどありません。ひざ丈より下くらいのワンピースの洋装喪服が主流になります。

和装なら、黒喪服に黒帯が格上になりますが、通夜ではワンランク落として着物か帯のどちらかを色物にします。

- ブラックフォーマルでも構わない

女性の喪服としては、ブラックフォーマル(黒無地のアンサンブル、ワンピース)が最も多く用いられています。ブラックフォーマルは喪主だけでなく親族や参列者でも着用ができます。なおスーツの場合には、パンツスタイルではなくスカートが適切と言われていますが、現在は多様性が認められる時代になっているので、パンツスーツも違和感なくなりました。

- インナー

インナーは白色のブラウスまたは黒色のカットソーを着用します。

- 黒靴

ハイヒールやピンヒールは避け、シンプルなデザインの黒色パンプスが適切ですが、黒いからといってサンダルやブーツタイプは避けましょう。光沢感や華美な装飾がついたものは葬儀の場には不適切です。ヒールの高さは低いものが好ましいです。

- ストッキングは黒

うっすらと肌が透ける程度の黒のストッキングがよいとされていますが、網タイツや模様が入っていなければ、デニール数にこだわらなくても大丈夫です。薄くて透けすぎるよりは、デニール数が高い方がよいでしょう。タイツは避けるように言われていましたが、最近では冬場などの葬儀では着用することに抵抗がなくなっているようです。

- アクセサリーは外す

葬儀では、基本的にアクセサリーは着けないことがマナーとなっていますが、真珠やジェットに限って問題ないとされています。ただし、不幸が重なることを連想させるということで、二連以上のデザインは避けます。

- ネイルはシンプルなものを

ネイルをする場合には、クリアやベージュ系といったナチュラルな色味のものを選択しましょう。ストーンやラメの入ったデザインネイルや、色合いがカラフルなネイルは葬儀の場では避けるようにします。

- メイクは片化粧に

葬儀の場におけるメイクは、薄め・控えめなメイクである「片化粧」が基本です。アイメイクや口紅は、ベージュを基調としたナチュラルな色味のものを薄くつけるようにします。また片化粧には、ラメの入ったチークやアイシャドウなど、派手な雰囲気になるアイテムは使わないようにしましょう。

男女ともに注意すべきこと

- 革製・毛皮製品は身に付けない

葬儀では「殺生事を控える」との意味から、革や毛皮、スエードの製品は身に付けないようにします。

- 結婚指輪でも派手なものは避けよう

葬儀の場合、結婚指輪のデザインも気を付けなければなりません。結婚指輪がゴールドの色味であったり、ダイヤが入っているデザインである場合は、葬儀の場では外しておくようにしましょう。

- 髪を結ぶ際はヘアゴムにも注意して

髪の毛を結ぶ場合、ヘアゴムは飾りの付いていない黒色のシンプルなものを使用して、なるべく目立たないようにします。

子供や学生の場合に注意すべきこと

- 制服を持っている場合は制服を着用する

子供を葬儀に連れて行く場合、学校の制服があるならば、それを着用します。制服に帽子が含まれていても、葬儀の場では外します。

制服がない場合は、黒などの落ち着いた色の服を着用するようにします。子供の服は、赤やピンクなどのカラフルなものも多いですが、子供とはいえ葬儀の場では避けるようにします。子供用の礼服も販売されていますが、大きくなるとすぐに着れなくなるので、購入する場合は注意しましょう。

- 幼児の場合は大人ほど黒にこだわる必要はない

幼児の場合、喪服などを所有していないことは周囲の方も分かっていますので、葬儀の場に充分に配慮した服装であれば、大人ほど全身黒であることにこだわる必要はありません。

ただ、幼児用の音が鳴る靴や光る靴、キャラクターものの靴などは葬儀の場には適していませんので、目立たないシンプルな色味の靴を着用させるようにしましょう。

必要な小物類など

- 袱紗(ふくさ)

香典袋を包む袱紗には、慶弔兼用のものもあります。葬儀や弔事では、紺や緑やグレーなどの寒色系のものを用いましょう。

- ハンカチは地味な色を用いる

ハンカチは黒か白が望ましいです。黒や白がない場合は、控えめな落ち着いた色味のものにしましょう。

- バッグ、傘、手袋は黒色

バッグや傘、手袋は、葬儀に参列するための黒のものが販売されていますので、色は統一しましょう。

その他、男性でも女性でも身だしなみの一環として、フレグランスやタバコの匂いにも注意をしておきたいところです。

葬式の受付でのマナーとは

葬儀に訪れた際、最初に応対するのが受付です。ここでの挨拶で何と言えばよいのか、困ってしまう人も多いようです。どのように振舞えば失礼に当たらないのかを解説していきます。

簡単な挨拶

一般的には「心よりお悔やみ申し上げます」 「このたびはご愁傷様です」のどちらかであれば問題ありません。

受付では挨拶は短く行い、あまり長く話さないようにしましょう。

香典を渡す

香典を渡す際は、袱紗から不祝儀袋を取り出し、表側に記載した名前が読みやすいように向きを変えて渡します。渡すときは必ず両手で行うようにしましょう。

このときに「御霊前にお供えください」 「お納めください」といった一言があると、より丁寧です。

関連記事

葬式やお通夜でのふくさの包み方とは?ふさわしい色などの選び方も紹介します

葬儀に香典を持参する際、「袱紗(ふくさ)」に包んで持参するのが基本です。 袱紗の存在はなんとなく知ってはいるものの、袱紗の包み方や適した色、マナーなど、詳しくは知らないという方もいるのではない...

続きを読む

芳名帳に記帳する

芳名帳は、遺族が香典返しを用意するために必要なものです。必ず書くようにしましょう。

芳名帳に記載する名前は、参列する本人のものを書きますが、代理で参列する場合は注意が必要です。ポイントは「誰が香典のお金を出しているか」ということです。

例えば、会社の上司から香典を預かり、自身は香典を用意していない場合は、芳名帳に記載するのは上司の名前になります。その下に「代」と書き、自身の名前を添えます。

上司も自身も香典を用意している場合は、両者の名前を書きます。

なお、夫の代理で妻が参列する場合は「代」ではなく「内」と書きます。

返礼品を受け取る

返礼品を受け取るときも必ず両手で受け取ります。このときも「恐れ入ります」など、一言あるとよいでしょう。

葬儀の規模や地域によっては関係者別で受付の列を分けている場合があります。

間違えて並ばないように注意しましょう。

葬式での言葉掛けのマナーとは

大切な方を亡くし、遺された家族や親族は深い悲しみの中にいます。参列者として声を掛けるときには繊細な配慮が必要であるとともに、宗旨や慣習に倣った適切なマナーを守ることも大切です。

一般的なお悔やみの言葉

「この度はご愁傷様でございます」 「心からお悔やみ申し上げます」 「ご冥福をお祈りします」など、お悔やみの言葉はさまざまあります。

遺族への言葉掛けにおける注意点

忌み言葉は避ける

葬儀の場では、不幸の繰り返しを連想させる言葉や表現は避けることがマナーです。

【忌み言葉の例】

- 「くれぐれも」「またまた」「たびたび」「次々」「再三」などの繰り返し言葉

- 「死ぬ」「死亡」「生きているとき」など生々しい言葉

- 「四」「九」が付く不吉とされる数字

大きな声で話さず、控えめに

言葉を掛ける際には、遺族の心情に配慮して大きな声ではなく、控えめな声で話すようにします。また、あまり長時間にわたって遺族に言葉掛けすることは避け、知り合いともあまり長く話さずに控えめな会話にとどめましょう。

死亡理由を尋ねるのはNG

故人の死をまだ受け入れられていない遺族に、故人の死亡理由や亡くなったときの状況を聞くことはマナー違反です。

遺族から直接話されるまで、思いやりを持って触れないようにします。

言葉選びにも注意を

遺族へ言葉掛けをする際は、言葉選びにも注意が必要です。例えば、「大往生」とは”天命を全うして死ぬこと”を意味し、この言葉自体はネガティブな意味ではありませんが、遺族に「大往生でしたね」と言うのは、”長く生きたのだから、死んでもよいだろう”との意味に捉えられかねません。遺族に対しては、寿命に触れない意味の言葉を選ぶのが無難です。

また、「ご冥福をお祈りします」とは”死後の幸せをお祈りします”との意味ですが、これは仏教の考え方に基づく言葉なので、キリスト教や神道での葬儀では使うのを避けるようにしましょう。例えばキリスト教では「安らかな眠りをお祈りします」、神道では「御霊の平安をお祈りします」などと言い換えるのがよいでしょう。

必ずしも言葉掛けをする必要はない

相手の状態次第だけでなく、自分自身も動揺して何も声を掛けられない場合もあります。無理にその場をとりつくろうよりも、言葉にならないことをお詫びし、お参りします。

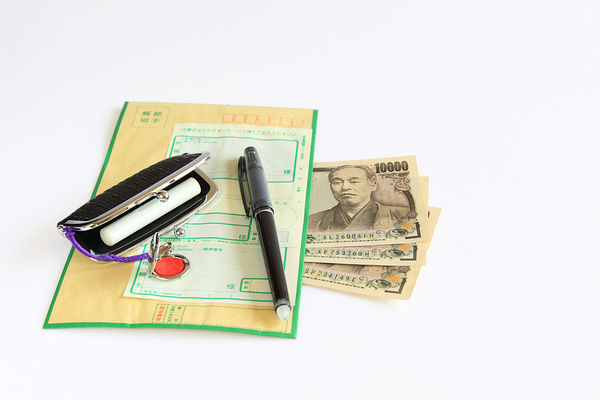

葬式での香典のマナーとは

香典とは、故人に供えられる金品のことです。「香」の文字はそのまま御香や線香を指します。仏教では、諸仏を礼拝する際に線香を焚きますが、線香が今のように香料を練りこんで大量生産できず高価だったため、庶民は「食料香典」として近隣の方々が食料を持ち寄っていました。

これが次第に金銭に代わり、現在では「葬儀費用の負担に充ててください」という意味を持った「相互扶助としての香典」になったという理解が一般的です。

香典に関するマナーも多くの方が不安に感じるところです。香典は今後の付き合いに影響することもあり、不適切な行いによって相手に不快感を与えないようにしましょう。

ここでは香典に関して表書きや金額相場などについて解説します。

通夜か葬儀告別式いずれかに持参する

香典は、通夜または葬儀告別式に参列する際に持参します。両日とも参列する場合はいずれかで持参すればよいでしょう。どちらに香典を持参するかは地域の慣習に合わせます。

もしも判断しかねる場合は、地元の葬儀社に確認をすることをお勧めします。

なお、葬儀によっては故人や家族の意向で「香典は辞退」していることもあります。この場合、故人や家族の意向に従って、香典は控えることがマナーです。

受付でのマナー

受付では、記帳をして香典を差し出します。差し出すときには「この度はご愁傷様でございます」と一言申し添えをします。

香典を差し出すときには、香典袋を直接手で持つのではなく、受付に備えてある香典用のお盆か袱紗に乗せ、相手が表書きが読めるように向きを合わせて渡します。

また、他の方の香典を代理で差し出す場合は、その人たちの分も個別に記帳します。

不祝儀袋のマナー

不祝儀袋に関するマナーとしては、主に下記がポイントです。

仏式の表書き

仏式葬儀に参列する場合の香典の表書きは、「御霊前」 「御香典」が一般的です。

浄土真宗など一部の宗派では「御仏前」を用いますが、参列前にどの宗派でお葬式を行うかを知ることは困難です。そのため、一般参列者は「御霊前」の表書きでも失礼には当たりません。

神式の表書き

神式葬儀での表書きは「御玉串料」 「御榊料」となります。

キリスト教式の表書き

キリスト教で行う葬儀では「御花料」などの表書きが使われます。

宗派が分からない場合には

葬儀に参列する前に宗派が分からなければ、「御霊前」の表書きとするのが一般的です。

水引は結び切り

不幸ごとは一度きりに、という意味合いから水引は結び切りとなります。

表の水引の下にフルネームを記入

「御霊前」など表書きの真下にフルネームを書きます。

連名で書く場合には3名までが目安で、それ以上の人数になるのであれば、「〇〇一同」という表記にします。一同に所属する方の名前のリストを別紙に用意し、中袋に納めておくのがよいでしょう。

薄墨を使用

表書きや、その下に記入する名前は薄墨で書くことがマナーとされています。

これは「充分に墨を磨る時間もなく駆け付けました」「悲しみの涙で筆がにじんでしまいました」などという意味を表わしています。

中袋の裏に金額と住所と氏名を記入

中袋の裏には、納めた金額と氏名、住所を記入します。なお、金額を記入する際には大字(だいじ)の使用が適切とされています。大字とは、紙幣でも使われているような漢数字の代わりに使用される漢字です。

たとえば5000円であれば伍千円、1万円は壱萬円、3万円は参萬円と表記します。「萬」は「万」、「圓」は「円」を使用しても問題ありません。

裏面は上の折を下の折の上に重ねる

中袋を外袋に納める際、裏面は上の折を下の折の上に重ねるようにします。これは頭を下げているように見えることが理由という説があります。

金額に合わせて高額なものは大判の袋を使用

使用する不祝儀袋は包む金額によって使い分けがされます。下記が使い分けの目安です。

- 5000円以下:水引が印刷されたもの

- 1万円~2万円:黒白の水引の袋

- 3万円~5万円:双銀(銀一色)の水引の袋

- 10万円以上:大判でひだ折りのあるもの

新札を包むことは避ける

香典に包む紙幣について、新札は避けることがマナーとされています。新札を包むのは「御不幸ごとのために準備していた」ようで失礼であるという考えがあるためです。

もし、新札や綺麗な紙幣しか手元にない場合には、折り目をつけてから包むようにしましょう。

紙幣の包み方

紙幣の表面が不祝儀袋の表から見て裏向きで、かつ紙幣の人物画が下にくるようにして包みます。

香典の金額の相場

香典で包む金額は故人や遺族との関係性や、参列者の立場や年齢によって異なります。地域によっても異なる場合がありますが、香典の金額は下記が相場です。

- 身内で不幸があり、葬儀に参列する場合:3万円~10万円

- 知人や友人の身内で不幸があった場合:5000円~1万円

- 近所の家や職場で不幸があった場合:5000円~1万円

仕事上のお付き合いで参列する場合では、亡くなった方が先方の会長や社長であれば3万円~5万円、その他同族会社内の親族や役員クラスで1万円~3万円が香典額の目安です。

関連記事

葬式での香典の相場や香典袋の書き方、マナーについてなど詳しく解説

社会に出るようになれば、葬式に参列する機会は多かれ少なかれ出てくるもので、そうした際に考えなくてはならないのが香典です。 本記事では、香典の意味合い、マナーと相場、渡し方や送り方について紹介し...

続きを読む

葬式での数珠と焼香のマナーとは

仏式葬儀に関する数珠や焼香のマナーについても不安を感じている人も少なくありません。ここでは基本的なマナーも確認しておきます。

宗派によって数珠は異なる

数珠は宗派によって正式なものがありますが、宗派問わず使用出来る略式の数珠が多く利用されています。

もし自分の宗旨にのっとった正式な数珠があれば、たとえ他宗派で行われる葬儀であっても自分の数珠を持参しても差し支えないでしょう。

基本的にどの宗派であっても略式の数珠を使えば失礼には当たりません。参列する葬儀の宗派が分からない場合には、略式の数珠を持参するようにしましょう。

葬式で数珠を使うときのマナー

葬儀の最中は、数珠はカバンから取り出して左手で持っておくようにします。焼香のときになって数珠を取り出すのはマナー違反です。

数珠を持っていない場合、他の方に借りることを考えるかもしれませんが、数珠は自分自身の身代わりや、お守りの代わりとされているため、基本的に貸し借りはNGです。数珠を持っていない場合には、より心をこめることを意識して手を合わせるようにしましょう。

数珠の中にはパワーストーンを使用しているものや、ブレスレットタイプのものがありますが、これらは葬儀の仏具として用いるものとしては意味や目的が異なりますので、葬儀の場では使用を避けるようにします。

葬儀で数珠を使用した後は、数珠に付着した汚れを柔らかい布などで優しく拭き取ります。その後、桐箱や数珠袋に入れて仏壇の引き出しやタンスなど、直射日光が当たらない場所で保管するようにしましょう。

焼香の際の数珠の持ち方

宗派別の数珠であれば、持ち方に作法があります。略式の数珠の場合は左手の親指と人差し指の間にかけて持ちます。

焼香の流れ

焼香はおおむね下記の流れで行います。

- 係員の案内があるまで待つ

- 係員の案内に従い、焼香台へと進む

- 焼香台手前で、喪主、遺族に対して身体を向けて一礼する 遺族だけでなく親族も対象として、左右それぞれに一礼をする場合もあります

- 一歩前に進み、本尊へ向き、故人に対して一礼する

- 焼香をし、手を合わせ、一礼する

- 一歩下がり、本尊へ向き、故人に対して一礼する

- 係員の案内に従い、会場を出るか自席に戻る

焼香の回数

仏式葬儀において、主な宗派ごとの焼香の回数や方法は下表のとおりです。

| 回数 | 方法 | |

| 天台宗 |

1回 または3回 |

抹香を右手の指先でつまみ、額のところまで掲げてから、香炉にくべる |

| 真言宗 |

3回 |

抹香を右手の指先でつまみ、額のところまで掲げてから、香炉にくべる |

| 浄土宗 |

1~3回 |

抹香を右手の指先でつまみ、額のところまで掲げてから、香炉にくべる |

|

臨済宗 |

1回 |

抹香を右手の指先でつまみ、そのまま香炉にくべる |

|

曹洞宗 |

2回 |

1回目は抹香を右手の指先でつまみ、額のところまで掲げてから、香炉にくべる。 2回目は抹香を右手の指先でつまみ、そのまま香炉にくべる。 |

|

浄土真宗 本願寺派 |

1回 |

抹香を右手の指先でつまみ、そのまま香炉にくべる |

|

浄土真宗 大谷派 |

2回 |

抹香を右手の指先でつまみ、そのまま香炉にくべる |

| 日蓮宗 |

1回または3回 |

抹香を右手の指先でつまみ、額のところまで掲げてから、香炉にくべる |

上記で「香炉にくべる」とは、香炉の中に置かれた炭に抹香を落とすことです。

なお参列者が多い場合には、1回の焼香で済ませるよう係員が案内することがあります。この場合には係員の案内に従いましょう。

関連記事

宗派ごとの焼香の回数を詳しく解説

日本国内の葬儀では、大半を占めると言われている仏式葬儀。その仏式の葬儀に参列する場合に行うことになるのが焼香です。 葬儀に参列する方の中には、普段不馴れであるがゆえに、前の人の所作を見よう見ま...

続きを読む

玉串奉奠の作法

玉串とは、榊の枝に四手と呼ばれる紙片を下げたもので、神の霊が宿るものとされています。

玉串奉奠(たまぐしほうてん)とは、神式における葬儀の参列者が、玉串を祭壇にささげ、故人の冥福を祈ることです。

関連記事

玉串奉奠の作法は?玉串料の相場も解説

神式には玉串(たまぐし)を祭壇にささげる儀式がありますが、初めて行うときには手順について悩むでしょう。 神聖な儀式なので、間違いがないように事前に作法やマナーをしっかり押さえることが大切です。...

続きを読む

献花の作法

献花とは、キリスト教などの葬儀において、お別れの際に参列者が1人1本ずつ花を献花台に供えることです。

仏式の焼香、神式の玉串奉奠と同じような意味合いがあります。

関連記事

葬儀の献花のマナーは?供花との違いも解説

キリスト教などの葬儀では、お別れの気持ちを花に込めて「献花」を行います。 日本の葬儀では仏式が多いので、なじみがないという方も珍しくありません。 今回の記事では、献花のマナー・流れ・やり方、...

続きを読む

参列できない時のマナーとは

体調不良や他の用事などでどうしても葬儀に参列できないときは、まずはその旨を遺族に伝えます。

その上で弔電を送るなど、他の方法で弔意を示すようにしましょう。

関連記事

葬式に行けない場合の弔意の伝え方とは?弔電や香典と後日の弔問について紹介します

親交の深かった友人やお世話になった先輩など、大切な方が亡くなった際には、できれば葬式に参列したいと思う人が多いのではないでしょうか。 しかし、葬儀の行われる場所が遠方だったり、どうしても外せな...

続きを読む

関連記事

香典を郵送する際のマナーとは?添える手紙の文例も紹介します

一般的なマナーとして、葬儀に参列するときには香典を持参します。しかし、何かしらの事情で葬儀に参列できないこともあるでしょう。 葬儀に参列できないが香典は渡したいという場合、いくつかの対応方法が...

続きを読む

やむを得ず早めに弔問する場合

やむを得ない事情で通夜や葬儀に参列できない場合は、遺族に事前に了承を得た上で事前に弔問をするケースもあります。

その際は玄関先にてお悔やみを述べ、名刺などにお悔やみの言葉を書いて遺族や取次の方に手渡すようにします。

遺族から故人との対面を勧められた際は受けるのが礼儀とされていますが、故人の顔を見るのがつらい場合は、その旨を遺族に伝えるようにしましょう。また、故人との対面を自ら申し出るのはマナー違反です。

最後に

今回は、服装や香典など、お葬式に参列する際のマナーについて解説しました。

ときには家族や会社を代表してお葬式に参列することもあるかと思います。そのような場でマナーに適さない振舞いをしてしまうと、自分自身が恥ずかしいだけでなく、遺族や会社にも恥ずかしい思いをさせてしまうことになります。

遺族や親族の心情に充分な心配りをし、適切な振舞いでお葬式に参列しましょう。この記事で取り上げたことが、参考になれば幸いです。

花籠をお届け致します。

こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より

提供しております。

葬儀の費用を抑えるためのポイント

「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。

そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。

「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」

「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」

「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」

そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。

関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて

依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...

続きを読む

安心葬儀 ご利用の流れ

-

ステップ1

お客様センターまでお電話ください

安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。

-

ステップ2

ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介

お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。

もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。

-

ステップ3

葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定

葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。

※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

- 急いで葬儀社を手配したい

- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい

- 葬儀の費用相場を知りたい

- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

安心葬儀おすすめプラン

安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

マナーの本質は相手に対する思いやり。気持ちを所作や形で表現するのであって、特に弔事のシーンでは自己主張は控えます。葬儀は故人を送る場であり、別れを告げる場です。なぜそのようにふるまうのか、という理由を考えれば自然と気持ちが形になるはずです。