葬儀の流れを解説|葬儀を行う前から葬儀後まで

本記事のポイント

- 臨終時は亡くなられた場所によって対応が異なる

- 病院で亡くなられた際は、速やかにご遺体を別の場所に安置する必要がある

- 葬儀社には葬儀だけでなくご遺体の搬送や安置も依頼するのが一般的

- 遺族は葬儀後も後飾りや初七日法要、四十九日法要などの対応が求められる

葬儀は、亡くなられた方を見送るための大切な儀式です。とくに遺族にとっては、できる範囲でしっかりと送ってあげたいと考えるのではないでしょうか。

いざ葬儀を執り行う、参列するとなったときに慌てないためにも、あらかじめ葬儀全体の流れを頭に入れておきましょう。

ここでは一般的な葬儀について、臨終から葬儀後までの流れを解説します。

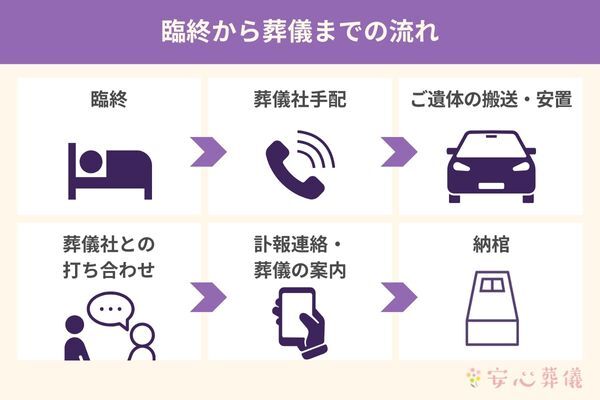

臨終から葬儀までの流れ

故人が亡くなられてから通夜が始まるまでの期間は、遺族にとって最も慌ただしい時間といえるでしょう。限られた時間の中で、様々な対応を進めていく必要があります。

臨終

臨終時は亡くなられた場所によって、遺族の最初の対応が異なります。まずは落ち着いて、状況に応じた初動をとることが大切です。

病院で亡くなられた場合

医師による死亡確認の後、死亡診断書が発行されます。後の手続きで必ず必要になるため、大切に保管する必要があります。

その後、医療スタッフがご遺体を清めるエンゼルケアが行われます。ご遺体は病院の霊安室に安置できますが、一般的には長時間利用することはできません。速やかにご遺体の搬送先を決め、葬儀社に連絡する必要があります。

病院から葬儀社を紹介されることもありますが、必ずしも依頼する必要はありません。あらかじめ葬儀社を決めてある場合は、その葬儀社に連絡をします。

ご自宅で亡くなられた場合

かかりつけ医がいる場合は、まず医師に連絡し、死亡確認をしてもらいます。

かかりつけ医がいない場合や突然死の場合は、警察に連絡をします。この場合、事件性の有無を調べるため警察医による検案が行われた後、医師から死体検案書が発行されます。ご遺体には触れず、警察や医師の指示を待つようにしてください。

介護施設で亡くなられた場合

主に提携している医療機関の医師が死亡確認を行います。

病院とは異なり、専用の霊安室や居室で数日間安置させてもらえる場合もあるため、施設の方針を確認し今後の流れを相談しましょう。

関連記事

家族や身内が亡くなったらすること|亡くなった時から四十九日までの流れを解説

身近な人が亡くなり、自分が葬儀の準備や手続きを進める立場になった際、突然のことで慌ててしまったり、経験不足で何をすればよいのか分からないという状態になるかもしれません。やることがたくさんあるため...

続きを読む

葬儀社の手配

臨終後は葬儀社への連絡を行います。

葬儀社は、ご遺体の搬送から葬儀全体の進行までをサポートする重要な役目を担っています。そのため生前のうちに調べて、葬儀社を決めておくと安心でしょう。

葬儀社を探す際には複数の葬儀社に連絡を取り、対応や見積もりを比較検討することをおすすめします。

葬儀社を手配する際には主に以下のような項目を伝えます。

- 故人のお名前

- 亡くなられた場所(病院名・住所など)

- ご遺体の搬送先(安置場所)

- 連絡者の氏名と連絡先

搬送先には自宅、葬儀社の安置室、遺体専門安置施設の主に3つが挙げられます。ご遺体は法律により死後24時間は火葬できないため通夜までの間、ご遺体を安置できる場所を選びます。

自宅は故人が住み慣れた場所で、気兼ねなくゆっくりと最後の時間を過ごせることがメリットです。ただし、安置するスペースの確保や、弔問客の対応が必要になるでしょう。

葬儀社の安置室は葬儀を行う場所に直接安置できるため、移動の手間が省けます。温度管理などが徹底されており、安心して預けられる点がメリットです。ただし面会時間が限られている場合があり、ゆっくりと故人との時間を過ごせない可能性も考えられます。

遺体専用安置施設はご遺体専用の安置施設です。自宅での安置が難しい場合や、葬儀社をまだ決められていない場合に選ばれる傾向にあります。

※参照:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)-厚生労働省

関連記事

葬儀社の選び方や選ぶタイミングは?3つのポイントを解説

本記事のポイント納得のいく葬儀社を選ぶには見積もりをよく確認する→追加が発生した場合の金額まで明示してもらう事前に遺族が希望する葬儀がその葬儀社で実現できるのか確認事前に遺族が希望する葬儀の形式...

続きを読む

ご遺体の搬送・安置

葬儀社が手配した寝台車で、葬儀スタッフがご遺体を安置場所まで搬送します。遺族が同乗することも一般的に可能です。

自家用車での搬送も法律上問題ではありませんが、ご遺体を傷つけるリスクなどから推奨されていません。

ご遺体を安置した後は、魔除けの意味を込めて枕元に小刀を置くなど、宗派に合わせた枕飾りを設置します。また、ご遺体の状態を保つため、ドライアイスによる保全処置を行います。

葬儀社との打ち合わせ

ご遺体の安置が終わったら、葬儀社のスタッフと具体的な葬儀内容の打ち合わせを行います。この打ち合わせで葬儀全体の方向性が決まるため慎重に進めていきます。

主な決定事項は以下の通りです。

| 喪主の決定 | 葬儀を主宰する代表者である。一般的には故人の配偶者や長男が務める。 |

| 葬儀の形式の決定 | 故人や遺族の意向に合わせ、一般葬、家族葬、一日葬、直葬などの形式や、おおよその参列者数を決める。 |

| 宗教・宗派の確認 | 仏式、神式、キリスト教式など、故人の信仰に合わせた儀式を行う。菩提寺がある場合は、まずそのお寺に連絡し、僧侶の都合を優先する。 |

| 日程と場所の決定 | 僧侶の都合、火葬場の空き状況などを考慮して、通夜・告別式の日程と式場を決定する。「友引」の日は火葬場が休みのことが多く、葬儀を避ける傾向がある。 |

| 葬儀内容の詳細の決定 | 祭壇、棺、返礼品、料理などの具体的な内容を決める。 |

上記が確定したら詳細が記載された見積書を提示してもらいます。総額や項目に不明点があれば遠慮なく質問し、納得した上で施行を依頼しましょう。

また葬儀前には役所にて死亡届の提出と、それに基づく火葬許可証の取得が必要になります。これらの手続きは多くの場合、葬儀社が代行してくれる傾向にあります。

訃報連絡・葬儀の案内

葬儀の日程と場所が確定したら、関係各所に訃報を連絡します。

まず親族に連絡し、次に特に親しかった友人・知人に、その後は各所の関係者へと連絡を広げていきます。以前はメールやLINEで連絡するのはマナー違反とされていました。しかし最近は連絡手段として確立していることから、日常的にこういったツールでやりとりをしている間柄であれば、失礼に当たりません。

訃報連絡及び葬儀の案内する際には、故人の氏名、亡くなった日時、喪主の氏名と故人との続柄、通夜・告別式の日時と場所を正確に伝えてください。

家族葬の場合は、近親者以外の参列は辞退してもらいたい旨を伝えます。香典や供花も辞退する場合は、その旨も添えておくと丁寧な印象です。

納棺

納棺とは、棺の中に故人を納めることです。通夜式の前に、故人の旅立ちの支度として、ご遺体を棺に納める「納棺の儀」を執り行うこともあります。

納棺の儀では故人の身体を清め、故人のお顔を整える「死に化粧」が行われます。葬儀社が段取りをしてくれますが、可能な部分は遺族も一緒に行うことをお勧めします。

専門の納棺師が入る場合は、基本的に1時間~1時間半程度の儀式として納棺の儀が行われます。納棺の儀はプランに含まれている場合と、オプション扱いになることがありますので内容を決める際に確認しておきましょう。

なお、棺には故人が愛用していた品を納めます。ただし金属やガラス製品は、火葬の際にお骨を傷めることがあるので入れられません。どのような愛用品なら大丈夫か、葬儀社に確認しながら納めると安心です。

葬儀当日の流れ

一般的な葬儀の場合、1日目に通夜、2日目に葬儀・告別式と火葬という流れで執り行われます。

通夜

通夜は、親族や親しい人々が故人に寄り添い、最後の夜を共に過ごす儀式です。

遺族は開式の1時間~2時間前には会場に到着して、祭壇の設営、供花・弔電の並び順、席次などを葬儀社と最終確認します。受付の準備や、僧侶への挨拶も済ませておくようにしましょう。

仏式の場合、基本的な通夜の流れは以下の通りです。

- 僧侶入場・開式

- 読経

- 焼香

- 喪主の挨拶・僧侶退場・閉式

仏式では、遺族、親族、参列者が着席してから、僧侶が入場します。読経が始まったら、司会の案内に従って、遺族、親族、参列者の順で焼香をします。焼香と読経が終わったら喪主の挨拶があり、通夜は終了です。

閉式後は参列者への感謝と故人を偲ぶため、食事や飲み物を振る舞う「通夜振る舞い」が設けられることもあります。通夜ぶるまいの慣習は地域によって異なり、近親者の分だけ用意する地域もあれば、参列者全員が着席してゆっくり食事を共にする地域もあります。

慣習の違いはありますが、故人と共に食事を囲む場ですから、席に案内された場合は料理に箸をつけるようにしましょう。

葬儀・告別式

葬儀・告別式は通夜の翌日の午前中に行われることが多い傾向にあります。葬儀は故人の冥福を祈る宗教的な儀式、告別式は社会的なお別れの儀式と、目的に違いはありますが現代では連続して一体的に行われるのが通例とされています。

仏式の場合の基本的な式の流れは以下の通りです。

- 僧侶入場・開式

- 読経・引導渡し

- 弔辞・弔電の奉読

- 焼香

- 喪主の挨拶・僧侶退場・閉式

開式後、僧侶による読経の後、遺族・親戚・参列者の順に焼香をします。また、引導渡しとは、故人が迷わずにあの世へ旅立てるように僧侶が説法をすることをいいます。

弔辞の朗読や弔電の披露は式の途中か閉式後に行われます。時間としては1時間程度と考えておきましょう。

閉式後、祭壇に飾られた生花を棺の中に納めながら、故人との最後の対面をします。棺に納める副葬品があれば、この場で入れます。

出棺

葬儀・告別式が終わると棺に蓋をして、火葬場へ向けて出棺をします。

出棺時には一般的に遺族や親しい男性が、棺を霊柩車まで運び納めます。参列者全員で合掌し、霊柩車を見送る流れとなります。

遺族や近親者は、マイクロバスや自家用車で火葬場へ向かいますが、一般の参列者はお見送りをし、解散となるのが慣例となっています。

葬儀後の流れ

遺族や近親者には出棺後も、火葬、収骨、法要といった大切な儀式が続きます。ここではその流れを紹介します。

火葬

火葬場に到着したら火葬許可証を提出します。

その後火葬炉の前で、納めの式と呼ばれる最後の読経を行い、故人と最後のお別れをします。火葬には一般的に1~2時間程度を要するためこの間、遺族や近親者は控室で待機します。

火葬が終わると、遺骨を骨壺に納める収骨の儀式を行います。収骨の方法は喪主から故人と縁の深い順に、二人一組で一つのお骨を箸で拾い上げ、骨壺に納めていくのが一般的です。

地域差もありますが身体が元通りに立ち上がるように、足のお骨から拾い始め、最後に喉仏と頭蓋骨を納めるのが慣例とされています。

収骨が終わると、骨壺は白木の箱に納められ、火葬済の印が押された埋火葬許可証と共に遺族に渡されます。埋火葬許可証は、納骨の際に必要となるため、大切に保管してください。

初七日法要

火葬後、遺骨と共に自宅または斎場に戻り、初七日法要を執り行います。

本来、初七日法要は故人の命日から7日目に行う儀式とされていました。しかし火葬日が7日目以降になるケースも珍しくないこと、また現代では遠方からの親族などの都合に配慮し、葬儀当日に執り行う繰り上げ初七日法要が一般的です。

初七日法要の流れは、僧侶による読経の後に焼香が行われ、僧侶からの法話があって終了となります。時間は約20~30分程度です。

初七日法要の後、葬儀でお世話になった僧侶や親族などをねぎらうための会食の席である「精進落とし」を行います。精進落としの始めと終わりには、喪主が参列者へ感謝の挨拶を述べるのが通例とされています。

後飾り祭壇の設置

葬儀が終わって自宅に戻ったら、四十九日の忌明けまで遺骨を安置するための後飾り祭壇を設置します。後飾り祭壇とは、納骨までの期間、遺骨や位牌、遺影を安置し、供養するための仮の祭壇のことを指します。

遺族は、忌明けまで毎日お水や線香、お供え物をして故人を供養します。また、葬儀に参列できなかった方が後日弔問に訪れた際に、お参りをする場所ともされています。

四十九日法要の準備

四十九日法要は、故人のための大切な供養で、遺族が喪に服す期間の区切りとなる「忌明け」の儀式です。

準備として、まず亡くなられた日から49日目を目安に、お寺や自宅など法要の場所と日程を決めて僧侶に依頼します。次に、参列をお願いする親族にも早めに連絡をしましょう。

四十九日法要では、仮の白木位牌から本位牌へ御霊を移すため、それまでに仏具店で本位牌を購入しておきましょう。その際に授与された戒名(法名)も印字します。

あわせて、法要後の会食の場所や、参列者へのお礼となる引き出物の準備も進めます。さらに法要の日に納骨も行う場合は、石材店に納骨サポートをしてもらう必要があるため、早めに手配しておきます。

関連記事

四十九日とは何をする日? 数え方や意味、準備の仕方まで徹底解説

故人が亡くなってから”49日目”は、「四十九日」と呼ばれる仏教で重要な意味のある日です。そのため、一般的に「四十九日法要」を執り行いますが、なぜ法要をしなければならないのか、その理由まで知ってい...

続きを読む

まとめ

本記事では臨終から葬儀までの準備、葬儀当日、葬儀後の流れまで、3つに分けて葬儀全体の流れを紹介しました。ただ、これは一般的な葬儀の一例でしかありません。

地域によっては、順序や内容が異なる場合もありますし、宗教が違えば流れも変わってきます。ただ、基本的な流れを把握しておけば、変則的なケースにも対応しやすいのではないでしょうか。

葬儀社はさまざまなタイプの葬儀に対応しているので、分からないことがあったらスタッフに確認してみるとよいでしょう。

花籠をお届け致します。

こちらのサービスは、佐川ヒューモニー株式会社が運営する【VERY CARD】より

提供しております。

葬儀の費用を抑えるためのポイント

「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。

そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。

「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」

「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」

「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」

そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。

関連記事

安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて

依頼する葬儀社を決めるのは、逝去後数時間以内が大半と言われております。時間が無い中で決定する必要があるにも関わらず、葬儀には十数万円〜数百万円のまとまった費用がかかる上、葬儀の品質は葬儀社によっ...

続きを読む

安心葬儀 ご利用の流れ

-

ステップ1

お客様センターまでお電話ください

安心葬儀お客様センター0120-99-1835 までお電話ください。相談員がお客様から希望する葬儀内容、ご要望等をお伺いいたします。24時間365日対応・通話無料です。

-

ステップ2

ご希望の葬儀内容に合った葬儀社をご紹介

お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。

もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。

-

ステップ3

葬儀社との打合せ/葬儀日程や内容の確定

葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。

※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

- 急いで葬儀社を手配したい

- 病院からの搬送を急ぎで依頼したい

- 葬儀の費用相場を知りたい

- 葬儀費用の複数社見積もりを取りたい

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

安心葬儀おすすめプラン

安心葬儀が全国7000社から厳選した葬儀社のおすすめプランをご紹介します。お近くの式場でご予算に沿う葬儀ができるようご相談承りますのでお気軽にお問合せください。

\ 最安9.9万円から葬儀社をご提案可能 /

葬儀のご相談はこちら

\ 安心葬儀は最安9.9万円から葬儀社をご提案可能。デジタルギフト券最大1万円分プレゼント /

依頼・見積り通話

無料0120-99-1835安心葬儀お客様センター24時間/365日対応※利用規約に同意の上お電話ください。

葬儀の流れは地域によって異なります。火葬の後、葬儀・告別式を行う地域も少なくありません。喪主になる経験は人生のうち数回あるかないか。近年は葬儀社主催のイベントもよく開催されていますので、そういった機会に地域の葬儀事情を聞いてみると良いでしょう。